关于核战争发生的概率以及其可能的起点、过程和结局,这是一个高度复杂且充满不确定性的问题,但可以通过分析当前的全球局势、地缘政治紧张局势、核武库现状以及历史案例,来提供一个合理的推测框架。

核战争发生的概率

核战争的概率难以量化,但可以从几个关键因素评估其可能性:

-

地缘政治紧张局势:截至2025年3月25日,俄乌冲突、中东局势(如以色列与伊朗的对抗)、美中在台海和南海的竞争,以及朝鲜半岛的持续不稳定,都是潜在的触发点。这些地区的任何误判或意外升级都可能增加冲突风险。

-

核武器的扩散与现代化:全球九个核武国家(美国、俄罗斯、中国、法国、英国、印度、巴基斯坦、以色列、朝鲜)拥有约1.2万枚核弹头(根据公开数据估算)。核武库的现代化(如高超音速导弹和小型战术核武器)降低了使用门槛。

-

意外或误判的风险:历史上有多次核危机(如1962年古巴导弹危机)因误判险些爆发。现代网络攻击或AI系统失误可能导致类似情况。

-

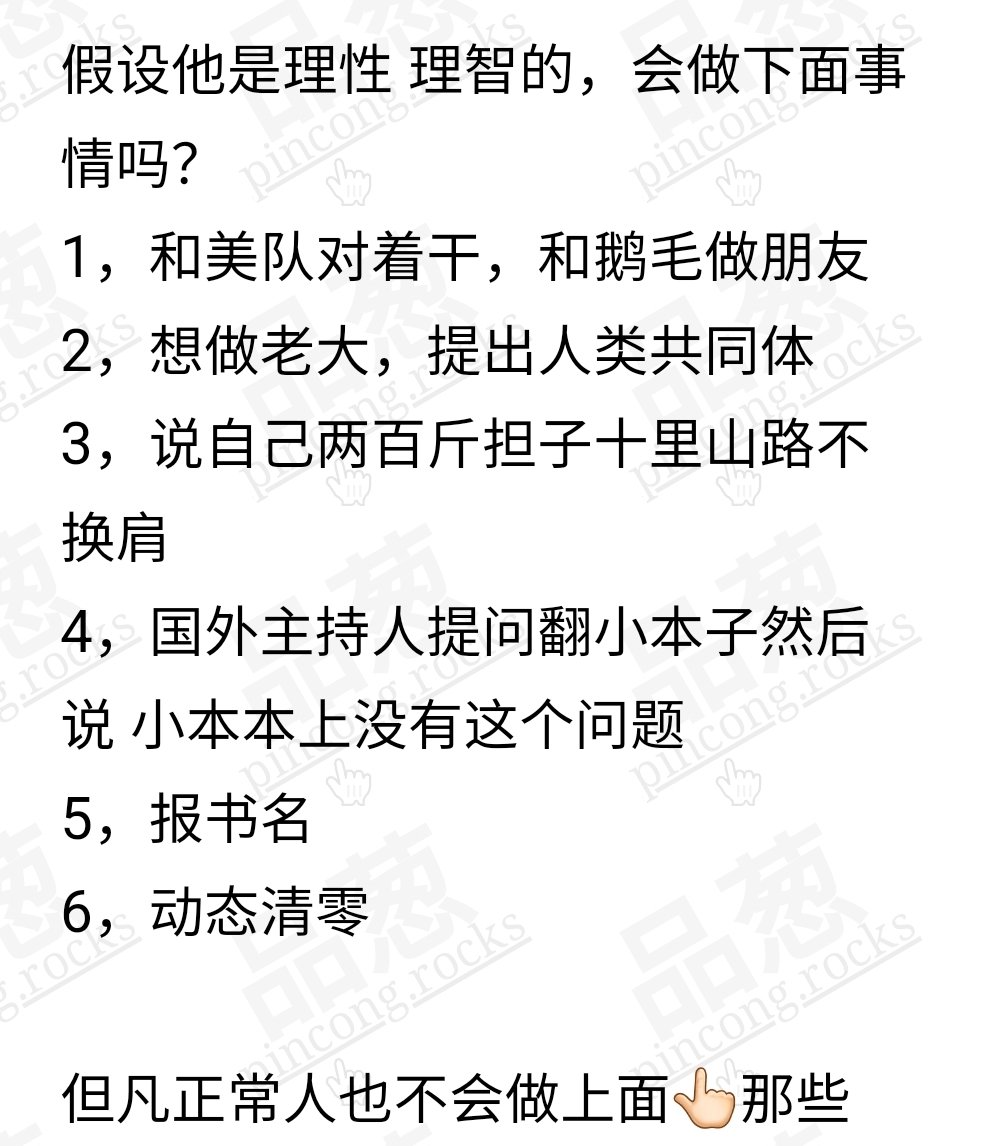

遏制力与理性假设:核战争的最大制约是“相互确保毁灭”(MAD)理论,即任何一方使用核武器都会导致自身毁灭。这种理性假设在过去几十年维持了和平,但如果领导层非理性或局势失控,遏制可能失效。

综合来看,在当前局势下,未来10年内核战争的概率可能在 5%-15% 之间(这是一个主观估计,基于紧张局势和历史先例)。短期内(1-2年),除非发生重大意外事件,概率较低(<5%)。

核战争的推演:起点、过程与结局

一、以下是一个假设的核战争情景,基于当前局势中最可能的触发点之一——俄乌冲突升级。

起点

-

时间:2026年春季。

-

背景:俄乌战争持续僵持,北约进一步向乌克兰提供先进武器(如远程导弹)。俄罗斯视此为“红线”,威胁使用战术核武器。

-

触发事件:乌克兰使用北约提供的导弹打击俄罗斯本土军事目标,造成重大伤亡。俄罗斯情报误判,认为美国直接参与攻击。普京下令在乌克兰东部使用一枚低当量战术核弹(10千吨TNT当量),摧毁一处军事基地,作为“警告”。

-

反应:北约召开紧急会议,美国及其盟友认为不反击将削弱威慑力,遂对俄罗斯边境军事目标发动常规导弹打击。俄罗斯误判为核攻击前奏,进入最高警戒状态。

过程

-

有限核交战(第1-3天):

-

俄罗斯发射数枚战术核弹,打击乌克兰境内的北约补给线和指挥中心。

-

北约回应,使用常规武器摧毁俄罗斯黑海舰队,并对俄本土目标进行精准打击,同时警告若再使用核武器将引发“毁灭性后果”。

-

此时,双方仍试图避免全面核战争,但误判和通信中断加剧紧张局势。

-

-

升级至战略核打击(第4-7天):

-

俄罗斯军方内部鹰派推动升级,发射数枚洲际弹道导弹(ICBM),携带战略核弹头,目标指向北约在欧洲的军事基地(如德国兰施图尔空军基地)。

-

美国侦测到发射,立即反击,动用“三位一体”核力量(潜射导弹、陆基导弹和战略轰炸机),目标包括俄罗斯的军事指挥中心和主要城市(如莫斯科、圣彼得堡)。

-

核爆造成数百万即时伤亡,欧洲和俄罗斯大部分地区陷入混乱。

-

-

全球连锁反应(第8-30天):

-

中国为保护自身利益,可能对美军在亚太地区的基地发动常规攻击,但避免使用核武器以免卷入全面战争。

-

印度和巴基斯坦因边境冲突升级,双方使用小型核武器,导致南亚局势恶化。

-

北约和俄罗斯的核武库在连续交战中消耗殆尽,全球约2000-3000枚核弹头被引爆。

-

结局

-

直接后果:

-

全球死亡人数可能达5-10亿,主要是北半球国家。核爆、辐射和火灾摧毁主要城市,基础设施瘫痪。

-

“核冬天”效应:大量烟尘进入平流层,遮挡阳光,导致全球气温下降5-10摄氏度,持续数年。农业崩溃,引发全球饥荒。

-

-

长期影响:

-

幸存国家(如南半球的澳大利亚、巴西)试图重组国际秩序,但经济和生态系统崩溃使恢复遥遥无期。

-

人类文明退回到前工业化水平,人口在几十年内可能减至10亿以下。

-

核战争的教训可能导致未来彻底废除核武器,但此时代价已无法挽回。

-

关键变量与避免路径

-

避免核战争的关键:加强外交沟通、建立更可靠的危机热线、限制核武扩散、以及AI在军事决策中的透明性。

-

变量:若某一方的领导层失去理性,或技术故障导致误判(如卫星侦测错误),战争可能更快爆发。

总之,核战争虽非必然,但其可能性因当前局势而不可忽视。若发生,其后果将是灾难性的,且无赢家。

二、以下是第二个假设的核战争情景,美国侵略格陵兰岛和加拿大

背景与动机

-

格陵兰岛:格陵兰是丹麦的自治领土,战略位置重要,靠近北极圈,拥有丰富的自然资源(如稀土元素)和军事价值(美国已在图勒设有空军基地)。美国若试图完全控制格陵兰,可能是出于资源争夺或北极霸权考虑。

-

加拿大:作为美国最亲密的邻国和盟友,加拿大与美国经济高度融合,共享北美防空司令部(NORAD)。美国侵略加拿大的动机难以想象,除非假设极端情景,如美国政府因国内危机(如经济崩溃或内战)试图通过扩张缓解压力。

-

假设前提:2025年,美国因某种原因(如极右翼政府上台、能源危机加剧)决定通过军事手段吞并格陵兰和加拿大,打破现有国际秩序。

欧盟的反应

-

格陵兰岛:丹麦是欧盟成员国,美国侵略格陵兰将被视为对欧盟主权的直接挑战。欧盟可能通过经济制裁和外交谴责回应,但军事能力有限(缺乏统一军队,依赖北约)。

-

加拿大:加拿大是英联邦成员国和北约盟友,其被侵略会触发北约集体防御条款(第五条)。但讽刺的是,美国也是北约成员,这将导致北约内部严重分裂。欧盟国家可能与英国、加拿大结盟,反对美国。

核战争的可能性

-

欧盟本身无核武能力,仅依赖法国(约290枚核弹头)和英国(约225枚核弹头,部分由美国提供技术支持)。美国拥有约3700枚核弹头,远超欧盟。

-

除非美国对欧盟本土发动攻击,或欧盟认为美国行为威胁其生存(如切断能源供应),欧盟不太可能率先使用核武器。

-

核战争的触发需依赖冲突失控、误判,或其他核大国(如俄罗斯、中国)介入。

结论:美国侵略格陵兰和加拿大可能引发欧盟与美国的严重冲突,但直接升级为核战争的概率较低(<10%),除非局势进一步恶化并牵涉其他大国。

战争推演:从侵略到可能的核冲突

以下是一个假设的战局推演,基于美国侵略格陵兰和加拿大的情景。

起点(2026年夏季)

-

侵略格陵兰:

-

美国以“保护北极利益”为由,出动海军陆战队占领格陵兰主要城市(如努克),宣布其为“美国保护区”。丹麦无力抵抗,呼吁欧盟和联合国干预。

-

欧盟对美实施经济制裁,冻结资产并中断贸易,但军事上无直接反制。

-

-

侵略加拿大:

-

美国以“能源安全”为借口,派兵越过边境,占领加拿大西部油砂产区(如阿尔伯塔省)。加拿大政府撤至东部,请求英国和北约支援。

-

北约陷入瘫痪:部分成员(如德国、法国)谴责美国,另一些(如波兰、土耳其)保持沉默。

-

过程

-

初期冲突(第1-30天):

-

北美战线:加拿大军队与美国交战,但力量悬殊,美军迅速控制渥太华和多伦多。加拿大游击队在北部展开抵抗。

-

欧盟反应:法国和英国增派海军至北大西洋,试图封锁美国对格陵兰的补给线。德国提供后勤支持,但避免直接参战。

-

国际介入:俄罗斯趁机加强对欧洲的能源施压,声称支持欧盟反美立场。中国保持中立,但增加在北美的经济渗透。

-

-

冲突升级(第31-90天):

-

北约分裂:美国退出北约,声称其为“过时刻板组织”。法国和英国组建“欧洲防御联盟”,与加拿大残余力量合作。

-

海上交战:英法联军与美海军在大西洋爆发常规冲突,美国航母战斗群击沉多艘欧洲舰艇。欧盟威胁若美国攻击其本土,将动用“一切手段”。

-

俄罗斯试探:俄罗斯向美国发出警告,若继续扩张,将在东欧部署更多核武器,暗中支持欧盟。

-

-

核战争边缘(第91-120天):

-

导火索:美国轰炸机误入英国领空,被击落。英国怀疑美国准备核打击,进入最高警戒状态。

-

有限核交战:英国发射一枚潜射核导弹,摧毁美国在格陵兰的军事基地,作为“警告”。美国反击,使用战术核弹摧毁英国一处海军港口。

-

全面核战:法国加入核反击,美国动用战略核武,目标包括伦敦、巴黎和柏林。俄罗斯趁乱对美国本土发射洲际导弹,中国则保持克制但打击美亚太基地。

-

结局

-

直接后果:

-

北美和欧洲大部分地区被核爆摧毁,美国东海岸、加拿大东部、英国和西欧成为废墟。死亡人数达数亿。

-

核冬天效应显现,全球气温骤降,农业瘫痪。

-

-

全球影响:

-

俄罗斯和中国虽受损较轻,但经济崩溃,失去北半球市场。南半球国家(如巴西、澳大利亚)成为新权力中心。

-

人类文明倒退,幸存者面临辐射和饥荒威胁。

-

关键变量与避免路径

-

避免核战争的关键:

-

欧盟的克制:若欧盟仅限于经济和外交反制,不动用武力,核升级可避免。

-

美国内部制约:国会或军方可能反对侵略计划,阻止局势失控。

-

第三方调解:联合国或其他大国(如中国)可能介入调停。

-

-

触发核战争的变量:

-

美国若对欧盟本土发动攻击,或欧盟误判美国意图,核冲突可能性激增。

-

俄罗斯的介入是最大不确定因素,可能将局部战争推向全球核灾难。

-

总结

美国侵略格陵兰和加拿大可能引发与欧盟的严重冲突,但直接导致核战争的概率较低,除非出现重大误判或第三方大国(如俄罗斯)加入战局。若核战争发生,其结果将是毁灭性的,北半球国家几无幸存希望。

三、中国发起台海战争并侵入台湾引发核战争的情景

背景与可能性

当前局势(2025年3月)

-

中国立场:中国将台湾视为不可分割的领土,统一是核心国家利益。近年来,解放军在台海的军事演习日益频繁,武器现代化(包括航母、反舰导弹和高超音速武器)显著提升。

-

台湾防御:台湾拥有一定的自卫能力(F-16战机、爱国者导弹等),并依赖美国支持。美国通过《台湾关系法》提供非正式军事援助,但未明确承诺直接出兵。

-

美国与盟友:美国在印太地区有日本、韩国、澳大利亚等盟友,形成“第一岛链”遏制网络。核武方面,美国拥有约3700枚核弹头,中国约500枚(估计2025年数据)。

-

核战争触发点:除非冲突波及中美本土,或一方误判对方意图,核战争可能性较低,但并非为零。

战争起因假设

-

时间:2027年秋季。

-

导火索:台湾举行公投,宣布“法理独立”,中国视为“红线”被突破,决定武力统一。解放军发起全面攻台行动。

战争推演:从台海冲突到核战争

起点(第1-7天)

-

中国进攻:

-

解放军实施“饱和攻击”,动用弹道导弹(东风-21D、东风-26)摧毁台湾防空系统和指挥中心。

-

海军封锁台湾海峡,两栖部队登陆台北和高雄。空军与台湾F-16交战,迅速取得制空权。

-

台湾抵抗激烈,但孤立无援,48小时内主要城市陷落。

-

-

美国反应:

-

美国第七舰队(驻日美军)进入台海附近海域,派遣航母战斗群(例如“尼米兹”号)威慑中国,但未直接参战。

-

拜登政府(或继任者)面临国内压力,宣布对华全面制裁,并向日本、菲律宾增派部队。

-

过程

-

常规战争扩大(第8-30天):

-

美日介入:日本自卫队协助美军在东海巡逻,中国误判为准备攻击其本土,发射反舰导弹击沉一艘美军驱逐舰,造成数百人死亡。

-

美国反击:美军动用潜艇和B-2轰炸机,摧毁中国沿海海军基地(如青岛、宁波)。解放军损失一艘航母(例如“福建”号)。

-

地区连锁反应:菲律宾允许美军使用克拉克基地,朝鲜威胁若美军靠近其边境将发射导弹。局势迅速恶化。

-

-

冲突升级(第31-60天):

-

中国战略调整:为阻止美国进一步介入,中国对关岛的美军基地发射高超音速弹道导弹,摧毁部分设施。美军死亡人数超过2000。

-

美国强硬回应:美国国会通过决议,授权对华开战。美军联合日本、澳大利亚发起“岛链封锁”,切断中国海上能源通道。

-

误判与警告:中国侦测到美军核潜艇靠近黄海,误认为准备核打击,进入最高警戒状态。习近平警告若美国攻击中国本土,将“不惜一切代价”反击。

-

-

核战争爆发(第61-90天):

-

导火索:美军空袭上海一处军事目标,中国雷达误判为核弹来袭,发射一枚东风-41洲际导弹,携带低当量核弹头,摧毁关岛全境,作为“有限警告”。

-

美国反击:美国视为核战争开端,发射“三叉戟”潜射导弹,打击中国三峡大坝和北京军事指挥部。核爆造成数百万伤亡。

-

全面核交战:中国动用剩余核武库,攻击美国西海岸(洛杉矶、旧金山)和夏威夷。美军全面反击,目标包括上海、广州、重庆等主要城市。双方约500-1000枚核弹头被使用。

-

结局

-

直接后果:

-

中国:东部沿海城市化为废墟,三峡大坝崩溃引发洪水,死亡人数可能达2-3亿,经济和基础设施瘫痪。

-

美国:西海岸和夏威夷遭受重创,死亡人数约1-2亿,核辐射扩散至内陆。

-

台湾:彻底毁灭,成为无人区。

-

-

全球影响:

-

核冬天:烟尘遮挡阳光,全球气温下降5-8摄氏度,粮食产量骤减,引发数十亿人饥荒。

-

其他国家:日本、韩国受辐射和难民潮冲击,欧洲经济因失去中美市场而崩溃。俄罗斯保持中立但加强对西伯利亚控制。

-

文明退化:人类人口在10年内可能减至20亿,科技和工业能力倒退数十年。

-

关键变量与避免路径

核战争触发变量

-

误判风险:中美在高强度冲突中的通信中断或情报错误(如雷达误报)是核升级的最大风险。

-

盟友态度:若日本或澳大利亚卷入直接交战,中国可能将战火扩大至整个“第一岛链”。

-

核门槛:中国奉行“不首先使用核武器”政策,但若本土受袭或政权存亡受威胁,可能放弃这一原则。

避免核战争的关键

-

外交斡旋:联合国或其他大国(如印度、欧盟)可能在冲突初期介入,促成停火。

-

美国克制:若美国仅限于经济制裁和有限军事支持(如武器供应),而不直接参战,核风险可降低。

-

中国策略:若中国在占领台湾后迅速停火并寻求谈判,而非扩大战争,局势可能稳定。

概率评估

-

台海战争概率:基于当前趋势,未来5-10年内中国武力攻台的概率可能在20%-40%之间,取决于台湾政治动向和中美博弈。

-

核战争概率:若台海战争爆发,升级为核战争的概率约为10%-25%,主要取决于中美是否直接交战以及误判程度。

总结

中国侵入台湾可能引发台海战争,并通过中美对抗升级为核战争,但这一路径需多个失控因素叠加(如误判、盟友介入、本土受袭)。若发生核战争,其后果将摧毁中美两国核心地区,并导致全球灾难。

核战争的结局

核战争的结局和对人类文明的影响是一个极其严峻且深远的话题。以下分析基于前述推演(俄乌冲突、美国侵略格陵兰和加拿大、中国发起台海战争)中的核战争情景,综合考虑核爆的直接后果、短期效应(如核冬天)和长期影响。假设一场全面核战争涉及主要核大国(如美国、俄罗斯、中国等),动用数百至数千枚核弹头。

直接后果(战争结束后的数小时至数周)

-

伤亡规模:

-

即时死亡:核爆、冲击波、热辐射和火灾将导致数亿人当场死亡。以中美核战为例,美国西海岸和中国东部沿海城市(如洛杉矶、上海)可能各损失数千万人口。全球死亡人数可能在5亿至10亿之间,取决于核弹使用数量和目标密度。

-

辐射伤亡:核爆后的放射性尘埃(“核尘埃”)将在数天至数周内扩散,造成数千万至数亿人患上急性辐射病,死亡率高达50%-90%。

-

-

基础设施崩溃:

-

城市毁灭:主要城市(如华盛顿、莫斯科、北京)化为废墟,政府和军队指挥系统瘫痪。

-

能源与交通:电网、油气管道、港口和机场被摧毁,全球供应链中断。

-

通信中断:卫星和地面网络受损,互联网和无线通信大范围失效。

-

-

环境破坏:

-

核爆污染:爆炸点周围数百公里土地被辐射污染,无法居住或耕种数十年。

-

生态系统崩溃:森林火灾和水源污染导致动植物大规模死亡。

-

短期效应(数月至数年)

-

核冬天:

-

机制:核爆引发的火灾将大量烟尘(约1.5亿吨)送入平流层,遮挡阳光。全球平均气温下降5-10摄氏度,极端地区可能下降15摄氏度以上,持续5-10年。

-

农业崩溃:光合作用受阻,粮食作物歉收甚至绝收。全球粮食储备仅够维持数月,饥荒迅速蔓延。

-

死亡人数激增:因饥饿、寒冷和疾病,人口在第一年内可能再减少10亿-20亿。

-

-

社会秩序瓦解:

-

幸存者混乱:政府解体后,幸存者为争夺食物和资源发生内斗,暴力冲突普遍。

-

难民潮:未受直接攻击的地区(如南半球国家)面临数亿难民涌入,社会承载力崩溃。

-

-

全球经济瘫痪:

-

北半球主要经济体(如美国、中国、欧盟)毁灭,全球贸易停止,金融市场不复存在。

-

对人类文明的长期影响(数十年至数世纪)

文明退化

-

科技与知识丧失:

-

工业能力倒退:电力、机械制造和现代技术依赖的基础设施被毁,人类可能退回前工业化时代。

-

知识断层:科学家、工程师等关键人才大量死亡,教育系统崩溃,技术传承中断。

-

-

人口锐减:

-

规模:全球人口从目前的80亿可能降至5亿-10亿,集中在南半球(如澳大利亚、巴西、南非)和未受直接攻击的偏远地区。

-

基因影响:辐射导致幸存者癌症和生育率下降,人类基因库受损。

-

-

社会结构重塑:

-

小型社区:幸存者可能以部落或小规模定居点形式生存,依赖原始农业和狩猎。

-

权力真空:新政权可能由军事力量或资源控制者建立,类似于封建制度。

-

环境与生态后果

-

长期辐射:

-

核爆区(如北美、欧洲、东亚)可能数十年至数世纪无法居住,铯-137和锶-90等放射性同位素半衰期长达30年。

-

海洋污染导致渔业崩溃,食物链受损。

-

-

气候恢复缓慢:

-

核冬天结束后,气候可能需数十年恢复正常,但温室气体减少和生态破坏可能引发新的不稳定状态(如冰河期或极端天气)。

-

-

物种灭绝:

-

大量动植物因辐射、寒冷和栖息地丧失灭绝,生物多样性锐减,生态系统需数万年重建。

-

文明的可能未来

-

悲观情景:

-

人类无法恢复现代文明,陷入“黑暗时代”,人口持续下降,最终可能灭绝(概率约20%-30%)。

-

原因:资源匮乏、疾病流行和长期内斗。

-

-

中性情景:

-

部分地区(如南半球)在数十年后形成新的文明中心,技术水平停留在19世纪水平(如蒸汽时代),人口稳定在数亿。

-

核战争教训导致人类彻底放弃核武器,建立低科技但稳定的社会。

-

-

乐观情景:

-

少数高技术避难所(如地下基地)保存知识和设备,经过数世纪努力,人类重建工业文明,进入“后核时代”。

-

但这一情景需极高的组织能力和资源储备,现实中概率较低(<10%)。

-

量化影响总结

-

死亡人数:战争结束10年内,全球人口减少50%-80%(40亿-60亿)。

-

文明倒退时间:科技和社会组织退步200-500年,恢复需数世纪至千年。

-

生态恢复:局部地区数十年,全球生态平衡可能需万年。

结论

核战争的结局是毁灭性的,人类文明将遭受前所未有的打击。北半球可能成为“死亡地带”,南半球虽有机会幸存,但也面临巨大挑战。文明的存续取决于幸存者的适应能力、资源分配和避免进一步冲突的可能性。这一后果提醒我们,核战争无赢家,避免其发生是人类共同的责任。