丰子恺,1898生于浙江石门县,师从弘一法师(李叔同),以中西融合画法创作漫画及散文而著名。

1919年,丰子恺自浙江第一师范毕业,在日本游学10个月深造学习美术。1925年,《文学周报》开始连续刊载丰子恺的画作,郑振铎给这些画定了“子恺漫画”的标题。1945年抗战胜利以后,丰子恺回到[……]

丰子恺,1898生于浙江石门县,师从弘一法师(李叔同),以中西融合画法创作漫画及散文而著名。

1919年,丰子恺自浙江第一师范毕业,在日本游学10个月深造学习美术。1925年,《文学周报》开始连续刊载丰子恺的画作,郑振铎给这些画定了“子恺漫画”的标题。1945年抗战胜利以后,丰子恺回到[……]

何岸(1957.8—)广东广州人。擅长油画。1980年进修于广州美术学院油画系。作品有《关怀》、《西沙之晨》、《夜海渔歌》等。

1985年,母亲李植芳出国,何岸也随后移民。到了美国之后,何岸开始大量接触到法国、欧洲的艺术家的作品,他画中的虚实结合和美感,更为成熟。在美国主要面对的是一般的大众市[……]

俄罗斯画家加夫里尔·帕夫洛维奇·基德拉提科(Gavril Pavlovich Kondratenko 1854 – 1924)是“苦地智社”的一员,同时还是圣彼得堡艺术家协会和俄罗斯设计及画家协会的成员,他主要以一名风景画家的身份参加了许多展览。

1873年至1882年,他在皇家艺术学[……]

列夫·加米涅夫生于1834年,不久之后,他的小商贩父亲与家人迁居到阿斯特拉罕,列夫则在当地的文法学校学习,但由于父亲的商店需要助手,他没有完成学业。康斯坦丁·科洛文的祖父看到加列涅夫的绘画热情,给了他五千卢布入圣彼得堡的艺术学校。 1854年,他前往莫斯科,进入莫斯科绘画、雕塑与建筑学院,在那里他获[……]

庄田耕峰(しょうだこうほう,Shoda Koho ),本名庄田完。东京神田旧幕臣的庄田安康的次子。明治10年(1877年)9月25日——大正13年(1924年)7月1日,明治时代的浮世绘师。

庄田耕峰是尾形月耕(おがたげっこう/ Ogata Gekkou。日本明治时代至大正时代的浮世绘画家)的门人[……]

陈丹青1953年出生于上海,80年代移居美国时,因其祖父当年随中华民国政府前往台湾,因而有中华民国国籍,且拥有美国国籍。

1970年到农村插队,先在赣南,后在陈逸飞的帮助下,到南京郊区落户。在此期间,他完成了《给毛主席写信》(表现知识青年立志扎根农村),《泪水洒满丰收田》,以及表现解放战争的若干油画作品和连环画作品,在“美术圈”内广为人知,他的速写当时已成为同行和后学者模仿的范本。

[caption id="attachment_6907" align="aligncenter" width="422"] 自画像[/caption]

自画像[/caption]

1978年恢复高考时,以同等学历被中央美术学院油画系研究生班录取,1980年毕业留校,任教于油画系。

真正令陈丹青蜚声海内外的是西藏组画的这七幅作品:《母与子》、《进城之一》、《康巴汉子》、《朝圣》、《进城之二》、《牧羊人》和《洗发女》。其中有六幅在拉萨完成,《牧羊人》回北京后完成。创作时间为1979年至1980年。它放弃了当时流行的强调主题性思想性的做法,以写生般的直接和果断,描绘了藏民的日常生活片段。

西藏题材并不是陈丹青的专利,但陈丹青80年代的《西藏组画》却将西藏题材提升到了一个空前的高度,他笔下的藏民不再是载歌载舞的宣传符号,而是一种深沉、厚重的文化的载体,加之陈丹青所尝试的一种相当纯正的油画语言,他打破了在人们头脑中成为定势的苏联式的绘画安排。他的作品引导了一个新的风潮,《西藏组画》所继承的法国乡村绘画中的人文精神,在80年代早期格外触目。这种错位,恰好凸现了《西藏组画》的文化意义。从绘画的角度来看,《西藏组画》直接引领了国内向欧洲正统油画溯源的风气,大幅度地超越了苏俄的油画技法及单一美学。

[……]

1946年4月12日,陈逸飞出生于浙江省镇海县,自幼对雕塑、节庆以及管风琴有浓厚兴趣。1963年入上海美术专科学校油画专业,师从俞云阶,孟光等先生,间接地师承了徐悲鸿与马克西莫夫。1965年提前两年毕业,进入上海画院从事专业油画创作。

1980年陈逸飞赴美国纽约,四年后获亨特学院艺术硕士学位,以创作中国主题的油画作品为主。

在纽约期间陈逸飞的画作风格受到了哈默画廊的主人——美国西方石油公司董事长阿莫德·哈默博士的赏识,哈默画廊除了成为他的经纪人外,也为他举行了六次个人画展。

1984年,美国《艺术新闻》杂志将陈逸飞定名为“一个浪漫的写实主义者,作品流露强烈的怀旧气息,弥漫其中的沉静与静寂氛围尤其动人。”

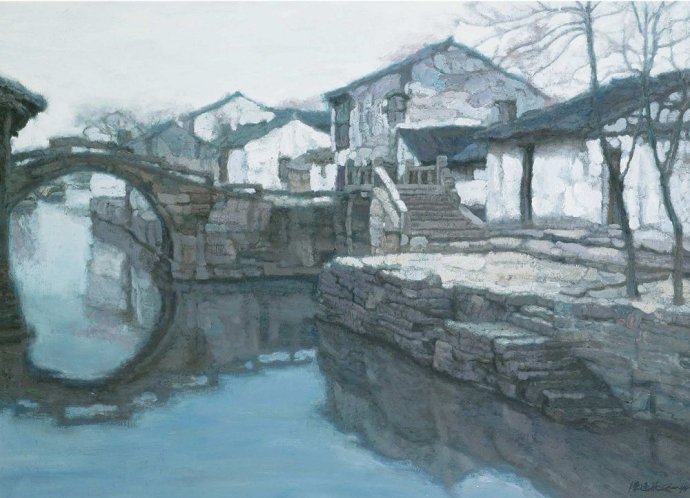

但真正让陈逸飞蜚声国内外的,则是1985年哈默博士的访华。在这次访问中,哈默博士购买了陈逸飞的油画《家乡的回忆——双桥》,并将其送给邓小平。这幅画直至今天依然是陈逸飞最著名的一幅画之一。

[caption id="attachment_6788" align="aligncenter" width="690"] 家乡的回忆——双桥[/caption]

家乡的回忆——双桥[/caption]

1985年,陈逸飞的油画《桥》被联合国选作首日封,美国《纽约时报》称陈逸飞的“画风融合了写实主义和浪漫主义,叫人想起欧洲大师的名作”。

[……]