作者:芦笛,丑陋的大陆人之八

闲来翻翻《四书》,真不知这两千年下来中国人是进化了还是退化了,是越活越聪明、越有出息,还是越活越愚蠢、越窝囊。

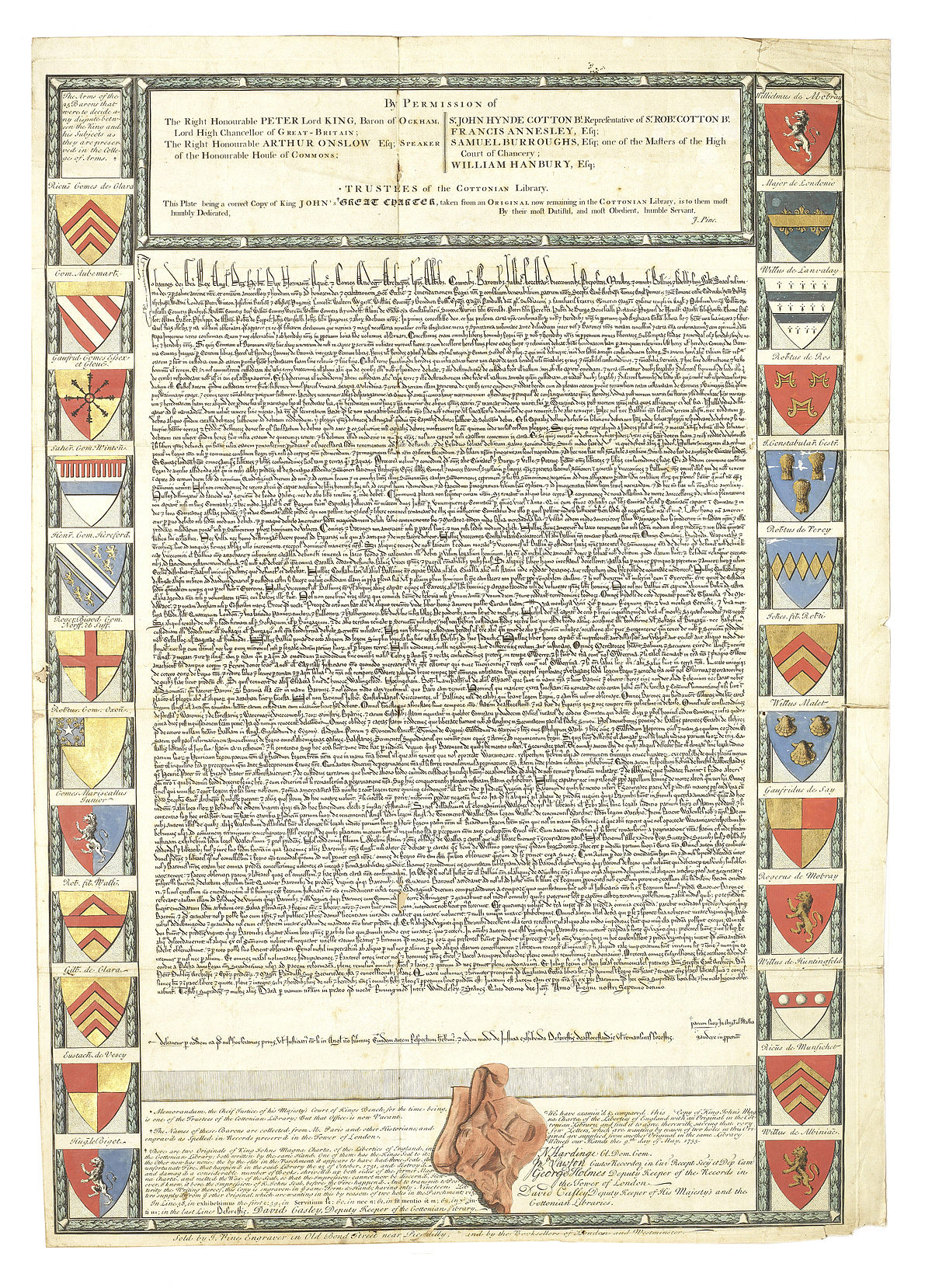

一部《孟子》,讲得最多的还是“君君”,也就是该怎麽尽帝王的责任。书中对帝王的要求,咱们伟大的领袖们没一个做得到。而那“非人的四条标准”,即“无恻隐之心;无羞恶之心;无辞让之心;无是非之心”则简直就是为先伟大舵把度身定做的:他老人家以有计划、按比例、高速度的杀人来巩固政权、用静脉输入大量葡萄糖来整死糖尿病人贺龙的恻隐之心;以“阳谋”来炫耀出尔反尔、“引蛇出洞”的羞恶之心;以发动文革来防止“大权旁落”的辞让之心;以“里通外国”的罪名诬陷彭德怀、以响应自己的号召学习海瑞的罪名打倒彭真、以自己批准的“六十一人叛徒案”诬攀刘少奇、以牺牲心腹罗瑞卿讨好林彪的是非之心,无一不是前无古人,后无来者,无一不是“最高最活的顶峰”。

对这样的暴君,孟夫子的指示是:“君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”,真个用战术原子弹干掉了,也不是什麽“谋害伟大领袖”,不过是“闻诛一夫纣矣,未闻弑君也”,杀掉了一个独夫民贼而已。然而所有的杀人不眨眼的臣子们却在这超级流氓前大气不敢出,如同“星宿派”的弟子们,争相比赛“马屁功”、“法螺功”和“厚颜功”。等到马屁拍错,龙颜大怒之时,就只能在引颈就戮之馀痛骂自己不是东西。先总设计师邓公洋洋万言的检讨,至今读来让人脸红。难怪毛传作者Short叹道:毛的部下中,只有一个林彪有点骨气,而他惟一的反抗,也只不过是坐上飞机跑外国而已。

比起臣子们来,贱民们似乎也好不到哪儿去。一□之土未干,百姓们就浑身骨节不自在,开始怀念起伟大领袖来。八九“民运”中,“工人阶级说话了”,高擎著毛周的画像健步登上历史舞台。随著时光消逝,人民对伟大领袖的缅怀越来越深沉:下岗工人怀念他的铁饭碗,的士司机靠他保平安,农民在他不男不女的御容前燃上香,市民们缅怀当年土八路的清廉如水,明镜高悬,学者们怀念他不畏强暴,独抗列强,或神往于当年“独立自主,自力更生”的中国,如山中高士晶莹薛般傲岸,似世外仙姝寂寞林般孤独,或讴歌“一不怕苦,二不怕死”制造出来的螺丝钉,一尘不染,四大皆空,如白莲之皎洁,似青玉之晶莹……

我们对著大海喊:“毛主席!您的鞭子在哪里?我们的屁股怀念你!”

所有的人都忘了这一点:在毛治下毁灭的人数,超过了历史上一切封建帝王、希特勒、日本兵、斯大林等等杀掉或害死的人数。仅凭这一点,他老人家的不朽英名就得永远永远地钉在历史的耻辱桩上,海枯石烂,地老天荒。

其实人们没有忘,但毛的一切暴行都在一个借口下被原谅、被合理化了:据说他老人家使一个曾是东亚病夫的中国站立了起来,成了能与美苏分庭抗礼的超级大国。所以,尽管他老人家作恶累累,建国方略之愚蠢无人企及,但不能为此责备贤者。这个观点,甚至为西方某些毛传记作者接受。

姑不说中国国际地位是因为先总统蒋公领导抗战、靠罗斯福、杜鲁门的提携而得到实质上提高的(以成为联合国发起国和安理会常理国为标志),而且,如果没有毛,或没有国共内战,中国的国际地位和综合国力要比现在高过太多太多,就算人们说的是事实,这种说法也默认了这麽一个假设:为了国家强盛,牺牲一部份人民的生命是应该的,合理的。而这正是毛的“理想主义”的精髓:为了“崇高的”目的,可以使用最下流的手段,可以不计最严重的后果。国家重于泰山,民命轻于鸿毛。

这是典型的亚细亚价值观。西方自文艺复兴运动以来,人民一直在与政府斗争,争取个人自由,限制政府的权力。所谓宪法,就是人民订出来管束政府的条条。在个人自由与国家强盛不可兼得之时,就舍鱼而取熊掌。这就是为什麽纳粹主义、布尔什维主义在西方先进国家引起本能厌恶的原因。尽管斯大林从未干过“大跃进进“、“人民公社”那样的富于天才想象力的蠢事,而领导人民把一个落后的农业国建成了世界上数一数二的工业国,战胜了法西斯德国的全面入侵,把帝国的版图扩充到了东起千岛群岛,西至外喀尔巴千的史无前例的程度,其势力包括十一个卫星国,但因为他剥夺了人民自由,害死了两千万苏联人,没有一个西方传记作者原谅过他。毛的功劳不足他的百分之一,血债却至少两倍于他,在西方却至今不乏拍马之徒。对二者的评价对比如此强烈,惟一的解释,只能是他们内心深处认为东方人与西方人不同,人命实在算不得回事,可以四舍五入三七开。

然而我们的爱国者们却不以为这是耻辱,象接受“中国人的人权就是生存权”(“中国人是只需要填饱肚子的猪狗”的“温柔版”)的丹书铁卷一样,欢喜赞叹,合十顶礼,信受不疑,踊跃奉行。咱们的理想,就是一个称霸世界的中国,领土越大越好,兵力越强越佳。至于挣这个大帝国人民需要付出什麽代价,要死多少人,那是从来不会在咱们的脑海里哪怕是出现那麽一刹那的。为了国家强大,我们可以把灵魂卖给魔鬼,家当押与无常。比起零零落落、稀稀拉拉的农舍来,规模宏大、气象雄伟的监狱就是让人看起来顺眼悦目,讲起来体面风光,想起来心头痛快,梦起来魂魄酣畅,顺气消食散疳积,通便利尿补肾阳,浑如严冬三盏绍兴酒,亚赛盛夏一碗酸梅汤。

这就是为什麽人民原谅了六四大屠杀,认可了“杀二十万人保二十年平安”。苏联解体的震撼吓坏了我们。我们不知道是帝国,就要崩解,这与是否实行民主其实没有多少相干。实行民主反而还很可能缓解了帝国崩溃的破坏力,使前苏联避免了印巴之间历经半世纪的仇杀(车臣战争比起来是小菜一碟)。而世上竟有人民不惜欢迎政府来屠杀自己以保自己的平安这种奇怪逻辑,只能说明人民对自己是何等的轻贱,对自己有足够的政治智慧来管理自己是何等地毫无信心。没有那个万能的枪杆子对准我们,我们就国将不国,民将不民,惶惶如丧家之犬,怔仲如失笼之鸟,食不知味,寝不安席,一饭三遗矢,一日九回肠。

我们对著高山喊:“毛主席!您的枪杆子在哪里?我们的脑袋想念你!”

这也就是为什麽人民对台湾独立如此痛恨的原因:世上竟会有一部份华人不愿参加中国这个大家庭,让祖国少了一个省,让母亲断了一条臂。没有人想到打仗会死人这个事实,而他们只有一个独生子;没有人想到伤亡对家属来说不是一个抽象的阿拉伯数字,而是摧肝断肠、撕心裂肺的灾难;没有人想到如果自己是台湾人(据说是一个老祖宗传下来的兄弟姐妹),让导弹炸个血肉横飞是什麽滋味;没有人想到台北故宫博物院里那些国宝是否会毁于战火;没有人想到中国自己的大城市是否会受到袭击;没有人想到占外资三分之一的台资会被冻结或逃走,而跑不了的台商会被当作潜在的奸细而监视或监禁,再也管不了产品的营销;没有人想到国际社会会制裁中国,而这一次再不象六四后的制裁,有潮水般涌来的港资台资救命;没有人想到自己的工厂会关门,股票会变成一堆废纸;没有人想到战争会触发经济危机,经济危机会加重社会危机,社会危机会造成政治危机,政府会因内外交困而削弱甚至垮台,而那条鞭子一旦不存在或甩不圆后新疆、西藏、内蒙会趁机独立,让世界第三大国变成“蚂蚁缘槐夸大国”的大槐安国,让全面内战吞没神州大地……

我们对著台湾喊:“毛主席!您的敌人在哪里?我们的导弹想念你!”

中国虽然有著“人命关天”一类谚语,却历来是一个轻贱人命的国家。在欧美先进国家,每个在两次世界大战中战死的官兵的遗体都安葬在风光秀美的陵园里,名字都刻在巍峨的纪念碑上,有四时不谢的鲜花供养,由冬夏常青的松柏陪伴。为了被伊朗暴徒劫持的美国人质,卡特总统可以下令动用军队,冒著更大的伤亡去营救。因为营救行动失败,美国人民立即就把总统赶下了台。海湾战争,联军不惜斥巨资“雷公打豆腐”,用轰炸先摧毁敌人的有生力量,确保联军最小的伤亡。连中国人恨之入骨的日本,也拿得出在“大东亚圣战”中、包括广岛长崎的全部伤亡名单。而我们广阔的国土上可以处处立起毛像,却容不得抗日英烈的忠骨。中共可以把每个人的三代查得清清楚楚,然而不说整个抗战,就连在南京大屠杀中我们究竟死了多少人,至今还是一本糊涂帐。爱国志士们有工夫在网上痛歼“日奴”(还不是日寇),斩钉截铁地报出一个又一个的数字,却不见谁去下点水磨功夫蹲在南京,把那些被强奸、被烧死、被淹死、被枪决的死难者的名字发掘出来。

在中共治下,这种轻贱人命的优良传统得到了史无前例的发扬光大。“头可断,血可流,国家财产不能丢”的崇高精神,鼓舞了一代又一代的青年志士:为抢救国家财产,向秀丽用自己单薄的身躯堵住燃烧的酒精被烧伤至死;徐学惠死死抱住储蓄所的钱箱,让匪徒把自己的双手剁去;欧阳海想推开站在铁路上的骡子,让疾驰而来的火车头撞到丈八开外;为了保住国威奋起制服劫机犯的空勤人员成了全国欢呼的英雄,导致后来的效法者造成震惊中外的白云山空难……。这种以人作为牺牲(注:“牺牲”的原意是祭祀时宰杀的牲口,此处用原意)的拜物教到了举国如痴如醉的地步,以至我们的媒体欢呼了一例又例的断肢再植,却没有一个人觉得有什麽地方不对劲,直到某一天外国友人惊奇地问道:“为什麽你们的工伤事故那麽多?是不是设备有点问题?”

视人命如草芥,社稷却不幸并未因此尊如泰山。在韩战中,“志愿军”战士穿著单衣在零下四十度的严寒中向前线强行军,平均只有不到三分之一的人能靠喝点兑水的酒精勉强挣扎到目的地。对穿著单衣倒卧在冰天雪地里、身上毫无伤痕的大量尸体,联合国军的士兵们已见惯不惊。面对联合国军的狂轰滥炸,我们的战士硬生生用他们不值钱的血肉筑成了新的长城。然而以人命作为战略筹码,除了向父皇斯大林证明了儿皇毛泽东不是逆子铁托之外,并没有给我们换来威震全球的大国地位。相反,它使美国第七舰队进驻台湾海峡,使中共“解放”台湾的梦想破灭,使美国与中国结下三十年的冤仇,导致中国在国际社会的长期孤立,把中国死死捆在苏联的战车上,丧失了在国际外交舞台上的周旋空间,成了老大哥冷战的马前卒。

看看人家孟子的这些话:“民为贵,社稷次之,君为轻。”“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚叛之。多助之至,天下顺之。”

闹到全国精英掀起轰轰烈烈的“胜利大逃亡”运动,叛逃到五大州四大洋去,台湾人冒著吃飞弹的风险也不愿做中国人的“亲戚叛之”的地步,还不幡然猛省,弃旧图新,还想以兵革之利威天下,见了前苏联那副棺材还不掉泪,还一步一个脚印地往人家的老路上爬,牙齿上好不容易刮下几个大子买点人家的破铜烂铁回来,就想借他人的那话儿来宣淫四海,甚至发高烧到在论坛上煞有介事地计算中国当有几个核弹头就能镇住老美!

跟两千多年前的没有电视、没有电脑、没坐过珍宝机放洋的老祖宗比起来,咱们究竟是进化了还是退化了,您说?

摘录来自: 芦笛,《芦笛文集》