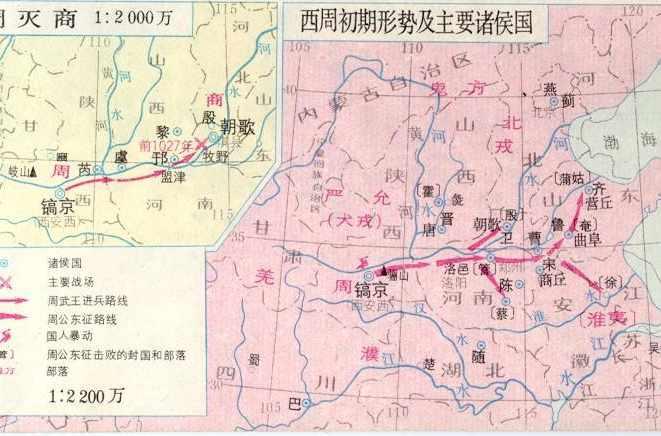

一 起

1999年,我是我们市区唯一考上北大的学生。当时的中学校长也是我们班的任课老师,对学生特别关心。录取通知书下来,校长给我家来了一个电话,问我录取专业是什么,我说是“社会学”,电话那头忿忿地传来三个字:“他妈的”。

这算是我所听到的第一个对社会学专业的“反馈”。填报高考志愿的时候,面对十几个学科,我很迷茫。其他学科,虽然也是不甚了解,但望文生义,总看起来更像一个专业。唯有这“社会学”,最让人摸不着头脑。和家人讨论方向的时候,对其他专业,大家都试图分析这个专业“好”还是那个专业“好”;而对“社会学”,人们的表情都不约而同抛出一个问号——这“社会学”是什么?最终不出所料,我填报了几个当时听起来最“高大上”最“有前途”的专业,当然,还有“服从分配”。

和校长通过话一个月之后,带着对她那掷地有声的三个字的惴惴不安和对北大的憧憬,我“服从分配”进入了北大社会学。

北大自行车协会

二 初见“社会学”

北大之大,对于大一的我,仅是走马观花。在百年讲堂进行过简短的入学仪式之后,99级的800名文科生很快就由校车派送到了昌平园。他们即将在这个代号“北大200号”的园子里度过一年被戏称为“高四”的大学时光。这也是北大文科生被发配昌平的最后一年。

其时京城内,四环还没有建成,郊县也没有什么高速公路。从燕园到昌平园,经一路颠簸,驶上110国道,至西关环岛,再经过一片荒凉的苹果园和好像望不到头的玉米地,车程所需悠悠概莫两个小时。昌平校园堪称破落,平日里学生们也并不往返本部。许多年来,我甚至不能准确地记得这个园子的具体位置,但总印刻着从西关环岛绕高头大马的李自成雕塑半圈从马尾方向驶出,约十分钟后左拐进没有路灯的南涧路,在单调的庄稼地间一路向西直到看见写着红色“北京大学”字样的牌子便是回校了。

这个幽闭的“北大200号”仿佛另一个世界,没有“一塔湖图”,没有热闹喧嚣的社团、多姿多彩的演出,也没有各路大拿的学术讲座,更没有像样的藏书。矮小的食堂门口偶尔贴有几张落寞的海报,有学生小打小闹组织一些兴趣团体、举办校园广播站和出版刊物。露天的游泳池里总飘着叶子,泥土地的足球场上扬着黄沙。

只有往返本部和昌平园的任课老师们成为了这些学生和北大的唯一关联。

老师们和本部一样,上课从不点名。“喜欢就来,不喜欢就走。” “只要有一个学生来,就一样地上课。” 初见北大自由的习气,我甚是惊奇。不过即便如此,提前拿小本本占座位的同学每堂课都少不了。更出奇的是,老师们上课没有教科书。几乎每节课,我们都乖乖地听写出好几页的笔记,并附上一个长长的参考书目。

社会学课堂笔记

大一的专业课程,多是基础和概论。几位基础课的任课老师却似乎并不急于讲授什么是社会学。

作为第一门课程的《社会学概论》,由当时的系主任王思斌老师讲授。王老师慈眉善目,一对浓黑的眉毛很有气势。第一节课,他讲严复翻译西方社会学家斯宾塞的著作《群学肄言》,其中论述“学问之事,以群学为要归。唯群学明而后知治乱盛衰之故,而能有修齐治平之功。”“此真大人之学矣!”;又讲《大学》:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”;讲何为“修齐治平”,讲“古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。”

时任《西方社会学说》授课教师的李猛,还是个瘦瘦高高没有白发的青年。李猛老师说话至兴奋处总暴露出明显的东北口音,上课通常不怎么写板书,却大开大合,旁征博引,滔滔不绝,很快成为我们眼中的理论大神。在大神那里,深入浅出是没有的事。我们课上无不争先恐后地记笔记,而后在回看笔记中反复揣摩大神到底说了些什么,又常常发现总是不懂,只好硬着头皮去翻阅那些令人生畏的参考书。李猛老师给我们的第一课也似乎与“社会学”相去甚远——他讲现代社会是一个需要反思的社会,讲教育的历史和困境,讲《规训与惩罚》中所述的学校、兵营和监狱,讲Pink Floyd的The Wall,讲大学逐渐把人“培养”得千人一面,使每个人成为墙上的一块砖;讲洪堡的大学教育旨在培养人完美的个性,在经教育形成完美人格的大学生身上通过人性的传承保留社会文化的价值,大学教育不是为了政治或技术;讲蔡元培先生创建的北京大学很大程度上是洪堡教育思想的延续,大学教育要教会人们选择,教会人们独立地、自主地做出自己的判断。

任教《普通心理学》的方文老师智慧的脑袋浑圆,留着利落的寸头,戴副小眼镜,笑起来好似弥勒。方文老师上课常常不看学生,却望向天花板,若有所思,慢慢地我们明白这时候就要准备好记录他接下来马上要说的话了。方文老师的第一课讲“理智社区”(Intellectual Community)是唯一超越时空的精神社区,是我们主要的精神来源;讲柏拉图的“洞穴之光”和罗尔斯的“无知之幕”;讲洪堡的教育原则是“自由研究”、“独立研究”和“教学相长”;讲科学事业不具有功利性质,但科学社区有特定的奖惩制度,其中包括对科学作伪行为需做出严厉惩戒;科学社区需要组织化的怀疑精神,一方面要有方法论的规约和律令,一方面也要组织和个人不断地怀疑和创新,因为我们所面临的既有制度都是不完美的;讲科学研究是一项十分脆弱的事业,需要共同体的保护和宽容。

接下来,这些看似不相干的第一课很快就被各种理论、概念和方法淹没了,从社会的基本构成要素——人、社会关系、社会文化,到社会行动,社会交往,社会群体,到更宏观的社会制度、社会变迁;从孔德、托克维尔、马克思、涂尔干,到韦伯、帕森斯;从感觉、知觉、记忆,到情绪、人格;从实验法、观察法、问卷调查,到谱谍、口述史;其包罗万象,无不令人眼界大开,又云里雾里,“不明觉厉”。这些全新的学识对我来说好像另一个宇宙,我一时不甚理解,也不知怎样将它们和我的个人生活体验相关联,但莫名觉得有趣得很,对这个“不理解的宇宙”甚是仰望。

普通心理学试卷

西方经典社会学试卷

图为部分专业课期末考试题。

而后带给我新的惊奇的,是我的同学们。

在昌平园无惑可诱乐得清静的“高四”,学习是仅有的正事,一时周围全是求知若渴的眼睛,大家表面不动声色,暗地里都卯着劲刻苦。每天没有课的时间,北大200号的大礼堂、小教室和图书馆,都是同学们自习的阵地。我亦不敢怠慢、有模有样地学习。即便如此,周围同学们的强学、博识、勤奋和灵性常常令我自愧弗如。

大一的我对社会学一窍不通,不懂得如何建立分析思路,甚至,不知道怎样去找到问题。但是我很快发现,在课程讨论上,很多同学已经可以就身边有趣的社会学现象侃侃而谈,甚至做了一些小研究。譬如,来自内蒙古的L同学对“城乡结合部”的市民风俗的观察、来自湖北的Z同学对“餐桌文化”和“座次安排”背后规则的讨论都令我耳目一新。也正是这些同学们使我看到原来平时所学理论虽然艰涩,其根基都在日常生活之中;把理论应用于体察生活不仅是可行的,更是社会学的乐趣所在。一个值得探索的问题,可能就在平时被我们忽视了的身边。

一年很快过去。学校当时已经允许本科生一年级过后选择转系,后来在我们四十几个同学中虽辅修第二专业和读双学位者大有人在,转系的似只有一人,倒是有几位理科院系的同学陆续转入我系。其后回到燕园,同学们真正开始面对丰富的大学生活,一时间如溪流汇入湖海,兴奋有之,迷惘有之,也逐渐开始考虑后续几年的何去何从,并迅速进入了各自奔忙的状态。

三 深入“社会学”

从1999年入学到2006年硕士毕业,我在北大社会学系待了7年。回想起来,大一的基础课程很好地为我们展示了社会学的理论魅力,使我们对社会学建立了基本的概念,也极大地激发了同学们的学习兴趣和热情。尤为重要的是,老师们身上从甫一接触就开始展现出来的个人魅力和社会担当,让我们在无形中也生发出朴素自觉的社会责任和使命感。回到本部,我们陆续接触到更多的专业课程,初步学习到系统的社会学研究方法,有了专业方向的细分,获得了实地考察的训练,也从更多老师的言传身教中体悟到严谨的治学精神和正直的为人之道。

林彬老师和王汉生老师共同任教的《社会调查与研究方法》是我最喜爱的课程之一。这门课体系庞大,但理论结合实际,帮助我纠正了很多研究方法上的误区,厘清了社会研究相关的各种方式和技术,使我初步建立了应用科学的研究方法进行具体的社会调查并从中认识和分析社会问题的能力。多年过去,我在今天的工作中仍然可以运用到其中所学的诸多理论和方法,更是对“提出假设”和“检验假设”乐此不疲,并且深信社会学所推崇的理性思维和对经验事实的注重是在人们的日常工作和世俗生活中普遍适用的原则。

张静老师任教的《中国社会》巧妙地从现实中发生的寻常案例出发,向我们展示了社会学的想象力。从中我开始领会到微小的寻常生活事件背后也有着看不见的深刻规律和社会特征,我们一个个个体无时不在社会角色和权力关系之中,个人的行动由理性驱使但又受限于制度与结构,而社会学就是开启这些规律的钥匙;也开始学着用社会学的视角、从社会变迁和现代化的方向去重新认知我们所处的社会。我在课堂笔记中还记录了张静老师在一次课上对知识分子的社会角色的探讨。她讲到知识分子在中国惯常是“旗手”和“弄潮儿”的角色,其任务在于提供文化精神和社会价值,而现代社会堕落成功利的社会,人们开始成为“工具理性”的崇尚者,没有批判和反思,不关注方向,摒弃了价值,“圣哲型”知识分子已难以引导价值观念和行动准则。我想,直面时代的大问题、勇于承担文化使命,恰是北大社会学者们所拥有的共同品质吧。

硕士研究生三年,我有幸师从王汉生教授,其间更是对北大社会学者崇高的社会责任感、严谨的治学态度和对学生的悉心指导体认深切。王老师在生活中不拘小节,对待学术却几近苛刻。记得初入师门,王老师就对我立下“规矩”:不论为学还是为人,必须对自己有严格的要求,求善求进取。“要自己把自己当回事。”她总是督导我们要着眼于重要的社会论题,保持敏锐的洞察力,要目标高远但脚踏实地。在师门的读书会中,除了日常的经典阅读和论文辩论,王老师常常和飞舟师兄对土地制度改革、农民工、城镇下岗职工等等问题展开激烈的探讨,这些过程都让我受益匪浅。严苛之外,王老师也有着她的细腻。我自知驽钝,总是担心达不到老师的期望,每每在我犹豫和找不到方向的时候,王老师总是能以她的关怀和宽容给我以鼓励,让我重拾信心。

在理论和课程学习之外,社会学给我的独特记忆还有一次次入户普通人家、走在田间地头、进入工厂车间和商场铺头的社会实践与田野考察。

大二入学不久即参加了系里第五次全国人口普查的一个课题,由班主任熊跃根老师组织学生负责丰台区几个社区的入户调查。我由此第一次接触到严格的问卷调查实操培训,了解到人口登记相关概念的确切定义、它们在实际调查中可能遇到的各种口径问题以及如何在入户调查中处理各种复杂情况。这次入户调查的经历中所接触到的北京南部城乡居民的真实生活也给我留下了深刻的印象。

2001年暑假,我参加北京大学自行车协会西部大开发考察团,与来自其他院系的19名同学以自行车为交通工具,经7省30余县市,走访河北山西内蒙宁夏甘肃青海,目之所见中国西部之民情莫不令我大为好奇和感慨,途中虽也有机会与多地政府部门、高校学子、村民访谈,但终不过是浮光掠影。暑期返校之后,我作为老会员开始在车协筹备以能够开展较深入的社会实践考察为目标的学术实践部,并邀请系里的马戎老师和杨善华老师作为指导教师,为来自不同院系的同学们开展民情民俗研究的专题讨论和进行田野考察方法的专项培训,为车协举办次年的丽江泸沽湖实践考察活动奠定了基础。这次经历使我认识到社会学理论和方法具有一定的普适性和融合性,可以为其他学科的同学所学习和借鉴去探索他们感兴趣的话题。而这个过程中马戎老师和杨善华老师对学生社团实践活动的大力支持和无私指导也让我非常感动。

大三暑期,我和海平、张琳、宏伟几位同学组队进行社会学专业实习。其时正当地方公有制企业逐步转向私有化,而关于产权制度的讨论在经济学和社会学领域都颇为热烈。我们经过老班长的介绍前往苏北考察一家国有企业的改制。期间深度采访了企业的领导和职工,参观了车间,并收集了关于该企业制度变迁的各种相关资料。改革二十余年来,权力和利益的重新分配,从边界模糊的“全民所有”、“集体所有”,到后来可以由经营者认购的“股份制”,其中的种种变迁和所得所失带给我许多思考。这次调研也为我的本科毕业课题提供了第一手素材。

研究生期间,我跟随杨善华教授前往哈尔滨调研国有企业职工生活现状,在卷烟厂和电仪厂展开问卷调查并和企业领导与职工进行深入访谈,真正接触到学术研究项目的实施。调研中问卷设计之严谨让我对社会学研究的专业性有了新的认识。而访谈的过程则让我见识到建立理论积累和学术敏感的重要性。没有太多经验的我只会照纲提问而往往忽略了被访者话语中的隐藏信息,这个时候,杨老师总能敏锐地发现,并有效地引导我们深入地提问。我才明白半结构的访谈看似简单实则不易,既需要保持客观中立,又需要对被访者的回答进行快速的分析并及时地捕捉新的问题;既要有开放性的灵活,又不能脱离大框架的指导。这些技能也为我往后的工作提供了助益。

在校几年,课业和学术内外,燕园的魅力无处不在。未名湖畔的垂柳惯常在3月泛起鹅黄,博实门前高大的白杨总在5月展开绿叶婆娑;春夏之交,南门内的槐树下挂满 “吊死鬼儿”;到了秋天,29号楼两侧的银杏就会撒下一地金黄。那时候笼罩在整个八十年代的诗人气息刚刚散去,新世纪互联网的狂热还未到来。学长们还在怀念柿子林和老讲堂,静园草坪上仍然流行着91级社会学师兄的《未名湖是个海洋》。三角地的公告栏上挂着各种学术报告、思想交流和社团活动的海报,讲座中不买账的听众大可对台上的讲者一嘘了之。宿舍里的卧谈百无禁忌,课堂里的辩论慷慨激昂。风入松和万圣书园是常去的书店,东门外胡同里的小餐馆时有高谈阔论可闻。那是新旧交替的年代。北京的城中村还比比皆是,中关村是攒机卖碟的集贸市场。南门的商铺拆了又建,建了又拆。对外面势不可挡的商业洪潮,园子里有着许多的抗拒,对文化精神的坚守有着许多的执念。发生了几场关于大学教育的辩论。“未名”和“一塌糊涂”BBS正兴,“三角地”是学生们交锋最激烈的地盘。校园里的日子在懵懂和好奇中缓慢而悠长,和许多同学一样,我不知道未来会在哪里,却极少为明天忧愁。

2001年4月,99级社会学系的同学们在班主任熊跃根老师和班长高洪山的带领下前往泰山登高看日出。

四 像“社会学家”一样思考

机缘巧合,我毕业以来所从事的工作与社会研究方法多少有些关联,却离社会学的核心关切相去甚远。然而,在另一个层面,我深感北大社会学已经成为我的一部分,也时刻伴随着我的工作和生活。

北大社会学人对社会责任的崇高意识、对文化价值的勇敢担当、对人类共同体命运的深入关切和对治学之道的卓越追求,给了我始终如一的鞭策,成为我多年来不敢怠懈的动力。王汉生先生的言传身教和各位老师的谆谆教导,我念念不忘。跻身社会芸芸众生之中,不敢妄言“修齐治平”,唯愿格物致知,意诚心正,对未知常怀好奇,对苦难常怀悲悯,对真理常怀热情,对他人对组织对社会有所贡献。

从根本上,社会学重塑了我对世界的认知。不论是社会学所展示出的宏大理论,还是在城镇乡间所做的社会调研和田野考察,都不断带给我对自己所处的这个社会新的认识,也让我重新审视自己、审视周遭和这个人与人构造的世界。社会学家总是在制度的结构下考察问题、在社会变迁的框架中分析问题、在历史的维度上反思问题。他们从具体的经验出发,经过理论的练达,再回到经验中去。社会学给予我的精神滋养是取之不尽的智识源泉。

2002年北大社会学恢复建系二十周年,我曾有幸聆听费孝通先生的演讲。费老当时九十二高龄,依然耳聪目明,思维清晰,面对百余名社会学后生侃侃而谈、殷切嘱咐。我愿以费老的箴言在世俗的工作和生活中践行对真善美的追求,“从乡土中来,到乡土中去”;愿“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。

五 结

年中收到田耕的邀约为北大社会学恢复建系四十周年撰稿,一直忐忑不安。一来我自知学业不精,对社会学的博大精深未曾把握万一,常感有愧于师门;二来毕业多年未以学术为业,始终被日常工作琐事所碾压裹挟,平日殚于修习,所学早已生疏;更感慨时光飞逝,毕业离校竟已十五年有余,往日种种青葱豪情的珍贵记忆不忍回望。虽近乡情怯,还是翻出二十年前的课程笔记、作业、论文,所收集的调查问卷原稿和田野工作笔录,还有当年的师友相片。很多专业课的内容我已经忘了,实践考察的细节也不再记得,笔记中的文字也似乎很是陌生。感谢自己当年还算勤奋(驽钝),也不怎么喜欢扔东西,以致保留了不少完整和翔实的记录。回看二十余年,过往的一幕幕画面生动如现眼前,我深知北大社会学早已构成了我内心的精神积淀并由此延伸出工作生活中的枝蔓。遂有此拙作。

感恩北大,感恩社会学,感恩在这里遇到的每一位良师益友,感恩“以梦为马仗剑天涯”的美好青春时光。北大社会学,让我不负韶华。相信你也一样。

谨祝北大社会学越来越好!

99级本科生毕业合影

06届研究生毕业合影

作者:廖勤樱,赣州三中毕业生,1999级本科生,2003级硕士研究生,2006年获硕士学位,导师为王汉生教授。2006年加入IBM中国研究院,从事人机交互和用户行为研究。2013年加入微软亚太研发集团,现任微软云计算和人工智能事业部首席产品经理。