诺斯底(诺斯替)主义(Gnosticism, 也称为唯灵主义、或称灵知派和灵智派)的“诺斯底”一词在希腊语中意为“知识”,诺斯底是指在不同宗教运动及团体中的同一信念,这信念可能源自于史前时代,但却于公元的首数个世纪活跃于地中海周围与伸延至中亚地区。了解这个核心信念的钥匙就是要透过拥有“灵知”(Gnosis,或译“真知”),“灵知”在希腊语原文是指透过个人经验所获得的一种知识或意识。诺斯底主义者相信透过这种超凡的经验,可使他们脱离无知及现世。

“诺斯替(Gnosticism)” 来源于希腊语gnostikos(即knower,指拥有诺斯或“秘密知识”的人)。“诺斯”也就是知识的意思,但这并非普通的知识,而是有关于世界本源和神的本来面目的知识,有关于人的终极拯救的知识,必须在一定程度上秘传而不得轻易示人的知识,因此又被翻译为“灵知主义”。

二十世纪五十年代在埃及发现所谓”诺斯底主义经书“《拿戈·玛第文集》(The Nag Hammadi Library)以后,诺斯底主义研究成为西方哲学界的一个热点。学者们不仅把诺斯替主义看作历史上的一场精神运动,认为诺斯底主义的精神原则还体现在现代精神之中。近年,由于死海古卷中犹太福音的发现而骤然大热起来。诺斯底主义及摩尼教被有的西方学者认为是共济会哲学和密教的古代来源之一。

诺斯替主义可以分为塞特派、瓦仑廷派、圣多马派、巴西里德派、赫耳墨斯教,这五派是诺斯替主义的叙利亚—埃及类型;而摩尼教以及唯一现存的诺斯替主义教派曼达派,则属于诺斯替主义的伊朗类型,而基督教的马克安派可以算是个例外。

公元216年4月14日,摩尼出生于古代文明中心之一的两河流域,并在曼达教派社团的环境中长大,据说有波斯贵族的血统。摩尼在十二岁时第一次有了“灵视”体验,二十岁时受到了神的启示,离开曼达派教团,两年后自创了摩尼教。摩尼教的根本教义为“二宗三际论”。二宗是指光明与黑暗,分别代表善与恶。三际是指初际、中际、后际,也就是过去、现在、未来。初际阶段,光明世界与黑暗世界泾渭分明;中际阶段,黑暗侵入光明,光明与黑暗斗争;后际阶段,光明与黑暗重新分开。

摩尼教认为:大明尊分别派遣佛陀、琐罗亚斯德(拜火教,又称祆教)、耶稣来凡间拯救世人,最后一位先知是摩尼自己。“二宗三际论”可以看到波斯拜火教的渊源,基督教的耶稣也在摩尼教中占有崇高地位,摩尼就自称是耶稣的使徒。可见摩尼教是伊斯兰教诞生以前世界几大主要宗教元素之集大成者。

摩尼教在东方的传播影响更为深远,早在唐代便传入中国。安史之乱时,唐朝向雄踞大漠的回鹘牟羽可汗借兵,回鹘军队占领洛阳之后,带着四名摩尼教僧人回到草原,牟羽可汗与摩尼僧人们讨论了三天三夜,最终决定将摩尼教立为国教。公元9世纪,回鹘帝国灭亡,摩尼教又随着西迁的回鹘人分布于今天的新疆地区。他们创造了拥有辉煌文明的高昌回鹘王国,至今还留下了不少摩尼教遗迹以及宝贵的出土文书,是研究古代东西方历史的重要的资料。13世纪,高昌回鹘在蒙古帝国的内战中毁灭。

包括摩尼教在内,广义的诺斯替主义都是彻底的二元论。其他诺斯替主义的思想,大多以基督教的外衣出现。而在基督教的早期历史上,诺斯替主义一度风行一时,很可能诺斯替主义就是基督教初创时期的基础思想之一。但随着正统教会占据统治地位,便将诺斯替主义斥为异端,以前可见的诺斯替主义文献资料,大多记载于基督教会反对诺斯替主义而编写的文献之中。直到1945年发现于尼罗河谷的收入了大量早期诺斯替文献的 《那戈·玛第文集》,才是考古史上的第一手资料。

[关于死海古卷,诺斯替教(Gnosticism)本来仅局限于学术研究的圈子之内,很少引起普遍的兴趣。但是,近年西方刊布的死海古卷中据说出现了诺斯替的文字(但也有通读过古卷的以色列学者说并未发现)。因此发现了诺斯替教塞特派(Sethians)文献《犹大福音 (Gospel of Judas)》因而引起了西方学术界和欧美大众的震动。

近年西方称新发现的死海古卷恰科斯抄本(Codex Tchacos)共66页,包括四份文献,第33-58 页为第三个文献《犹大福音》。《犹大福音》是在公元3-4世纪用科普特文 (Coptic)译写成的,原本当为(小亚细亚的)希腊文,可能写成于公元140-160年前后。恰科斯抄本于1978年在埃及米尼亚 (El Minya)附近的一个山洞中被一个农民所发现。 此后经过种种曲折,于2001年被瑞士的一个共济会基金会以重金购得,并于2004年邀请国家地理学会(National Geographic Society)帮助组织专家进行修复和释读,并同意在修复后归还埃及。]

实际上,诺斯替主义在哲学上的最早代表人物是阿那克萨戈拉(Anaxagoras 约公元前500~前428),他是地中海东部小亚细亚地区的克拉佐美尼人。在他的故乡,阿那克萨戈拉曾经被作为不信神的人而遭到放逐。晚年他回到小亚细亚,隐居于朗普萨柯。

但是,作为一位小亚细亚东方哲学家,他是希腊半岛的哲学之父。据说阿那克萨戈拉在公元前464年前后来到雅典,他把小亚细亚源远流长的东方古代智慧传授给了雅典人,于是后来雅典才有了苏格拉底和柏拉图,也就是说,阿那克萨戈拉是把小亚细亚哲学引向西方希腊半岛的启蒙者。

可以认为,阿那克萨戈拉的诺斯替学说是苏格拉底、柏拉图的精神教父,也是对于早期基督教和东方哲学具有影响的柏拉图主义和后柏拉图主义的源泉。

阿那克萨戈拉的主要哲学思想是关于“诺斯”学说。他认为一种神秘的“诺斯”(nous,旧译为“努斯”),是宇宙及生命世界的变化及动力之源。“诺斯”在希腊文中本义为心灵,转义为理性。诺斯的理念后来演变为柏拉图的“意谛”(IDEA,理念原型论)学说。

在传世的阿那克萨戈拉著作《论自然》的残篇第12则中讨论诺斯(小亚细亚哲学著作的残篇可能都来自13世纪初西方十字军焚毁和劫掠的君士坦丁堡图书馆)。

阿那克萨戈拉认为﹐宇宙万物并非由神所创造,而是由某种种子构成的。这种子是灵性的,非物质并无形,是永恒的、无始无终的、不可变的存在,是宇宙万物的基本实体和形成原因。诺斯以一种最细小的状态弥漫分布在整个宇宙中。它不同于其他物质实体,不仅在程度上,极细、极轻、极灵活,而且在本质上,只有它以其自身的运动,有目的地推动其他元素运动,其目的性我们可以在世界秩序中发现。出于对行星世界井然有序秩序的研究,阿那克萨戈拉与赫拉克利特一样强调宇宙存在客观秩序。按照既定目的而安排有秩序地运动,这是对自然最早的目的论的解释。由此论证,价值概念(即美和善),在人类生活领域里也被当作解释的原因。苏格拉底和柏拉图的哲学都由此发生。

柏拉图在《斐多篇》中说﹐苏格拉底欣赏阿那克萨戈拉提出诺斯作为事物的动因。亚里士多德在《形而上学》第 1卷中说﹐阿那克萨戈拉以诺斯解释事物必然存在的原因。从苏格拉底﹑柏拉图和亚里士多德开始﹐将诺斯说成是纯粹精神性的实体﹐是认识的主体“理性”所依归的终极。黑格尔也说诺斯是“绝对”﹐是世界的灵魂和内在本性﹐是构成世界万物的基础和前提(《哲学史讲演录》)。

但是,所谓“诺斯替主义”(Gnosticism)也是一个现代术语,语源来源于拉丁文gnostikos(即knower,know),指一个理解“诺斯”或“隐秘知识”的人。受诺斯替主义影响的派别,又称灵智派,流行于1世纪的地中海地区。公元2~3 世纪盛行于地中海东部的小亚细亚。诺斯替主义主张本体上的二元论,强调得救(或解脱)的条件在于获得“诺斯”(意为真知)。物质世界并非神所创,而是一位灵智的宇宙设计师所造。诺斯替主义有一套复杂离奇的宇宙生成论(流溢说)学说。基督教产生后,该教一些派别吸收了基督教某些观念,形成基督教诺斯替派。

诺斯底主义的东方学派大致上分为波斯学派(与摩尼教有关)及叙利亚/埃及学派。前者有着波斯琐罗亚斯德教的强烈影响;而叙利亚/埃及学派后来汇入早期基督教和摩尼教。

西方认为,广义上来说,摩尼教可视为诺斯替教最重要的一个分支。根据西方的研究,死海古卷《犹大福音》属于诺斯替教塞特派文献。塞特(Seth)是《旧约·创世记》中亚当的第三个儿子,被一个诺斯替教派奉为救世主,这个教派就由此得名。基督教中与诺斯替主义关系密切的主要为:

阿里乌斯教派(Arianism)是由一位亚历山大里亚的基督教牧师所阿里乌斯(Arius)(AD250——336)提出。其争论的焦点就是圣三一理论。阿里乌斯认为耶稣并不是一个完全的神,而是三一中较低的一位。圣父和圣子并不会一直在一起。耶稣(the son)是被圣父(the father)创造出来的一个创造物(creature)在此之前耶稣并不存在。比如约圣经的约翰福音14:28中,耶稣说:「因为父是比我大的。」。(that the father is “greater than I”)等经文都是阿里乌教派的理论基础。但是另有学者认为圣父,圣子,圣灵是完全相同的不仅仅是相似。神存在与三个人(person)中间(圣父,圣子,圣灵)但是实质是 (one substance)一致的。

卡特里派(Catharism),又称为纯洁派(Cathari,名称源自希腊文Katharoi,“清洁”的意思),兴盛于12世纪与13世纪的西欧,主要分布在法国南部。该教派于1145年传入法国南部的阿尔比城(Albi),因此又称阿尔比派(Albigenses)。卡特里派原本起源于巴尔干半岛,大约于1145年传入阿尔比,其前身本来是罗马帝国晚期中的摩尼教。当时西方的摩尼教并没有全然消失。因东西方世界的接触,包括东罗马帝国皇帝将保罗派与波各米勒派从保加利亚地区逐出,这两派就往西方传去,又因着十字军兴起,使在西方还未消失的摩尼教再度兴起,并且与这些传入西方的派别融合,产生出卡特里派,影响延伸到的地方包括巴尔干半岛、北意大利及法国南部。

11-12世纪左右,卡特里派盛行于法国南部和意大利北部,以法国为活动中心的派别。后来法国北部以及德意志也有它的踪迹,这新摩尼教的教徒就被称为”Cathari”——“清洁”的意思。1179年被教皇亚力山大三世宣布为异端。教皇英诺森三世曾经屡次想要同化卡特里派,但是最终还是失败。

1209年,英诺森三世发起阿尔比十字军(Albigensian Crusade)来进行武力镇压,讨伐整个法国南部的异端,一直到1229年──英诺森三世死后十三年,战争才结束。此次暴力镇压经历20年(1209-1229)。自此,中古世纪后期的卡特里派全被异端裁判所除灭。经过数十年的战争后,卡特里派信徒大为减少,经文手稿大多被焚毁,组织体系大伤元气,教中富有经验的教士所剩无几。此后,卡特里派的活动转入地下,活动范围主要在比利牛斯山脉一代,1310年,卡特里派在该地区的复兴运动领袖皮埃尔和雅克.奥蒂埃兄弟被捕后处以极刑。由于受到宗教裁判所的打击,意大利北部的卡特里派在13世纪60年代绝迹。1330年后,宗教裁判所的文献中关于卡尔里派的记载和出现次数微乎其微。卡特里派在朗科多地区最后一个“纯洁的精英”纪尧姆·贝利巴斯特在1321年被宗教裁判所施以火刑。

卡特里派在十二世纪以及十三世纪于西欧相当活跃。他们派怀有双重信仰,跟摩尼教及诺斯底主义有渊源关系,主张灵魂高于肉体的二元论。他们信仰两个神,一个是创造无形的精神世界的神,是属于善神。一个是有形的物质世界的神,是属于恶神。善神造灵魂,恶神造肉身,善与恶是不断斗争着。这两个神的观念与以前的摩尼教是一样的。卡特里派认为这恶神是圣经旧约时代的神,这恶神把人的灵魂囚禁在这属物质的尘世身体里,在这物质的世界里,死并不是一种解脱,而只是把灵魂循环的进入到另一个人或兽的身体里,卡特里派视一切的物质为恶,这世界是充满各种疾病、痛苦、情欲,所以这物质的世界当然是恶的。

卡特里派不认为耶稣是神,只视之为最高的受造者,他们认为耶稣来到这世上就是要带离他们脱离这物质的世界,解放他们脱离这可悲的循环,启示他们得救的真理。而基督是赐生命的灵,他在这尘世中只是一个形相,基督不是为女人所生,所以没有人的成分,其肉身不具实体,所以既没有死亡,也无升天。甚至连圣灵也只是受造者,只是众灵(包括天使和人的灵魂)之首。卡特里派甚至认为当时的教牧界也是与世界同流合污,所以不是基督的代表,因此反对教阶制度和神职人员拥有财产,也不认为圣事具有效力。他们的信徒分为全徒与信徒两种,全徒必须要全体都遵守斋戒、节欲、不说谎、不发誓等条规。他们是具有大无畏的精神,宁死也不放弃他们的信仰。一般的信徒在禁欲的清规上是不用遵守的,但是要完全尊重全徒,全徒的命令要完全的遵守。

聂斯脱利派(即景教)

聂斯脱利(Nestorius约380-451年),生于叙利亚日尔曼尼西,曾入安提阿(今土耳其安塔基亚)的修道院。428年被东罗马皇帝狄奥多西任命为君士坦丁大主教。

当时在罗马帝国境内影响很大的阿里安派,主张“一位论”,认为圣父圣子圣灵是分开的,圣子与上帝不是同性同体,圣子为圣父所造,有人性,而圣灵比圣子更低一级。正统派理论主张“三位一体论”,即圣父、圣子与圣灵三位一体,即圣父圣子同体,皆属神而非人,基督来到人间是“道成人身。”圣子即基督。

聂斯脱利既不承认一位论,也否认三位一体论。他提出“二性二位论”,否认基督的神性和人性结合为一个统一本体,他认为神性本体附在人性本体上,马丽亚只是基督之母而非上帝之母。

聂斯脱利的主张,被视为将基督看作两个不同的位格,在431年以弗所公会上受到处罚。他受到东罗马皇帝支持,直到435年才革职,被流放非洲。聂斯脱利的追随者称聂斯脱利派,可能是因为聂斯脱利曾在安提阿隐修,该派又称安提阿派。431年,二性二位论被判为异端,追随者们受到迫害,逐渐东逃,该派在叙利亚和美索布达米亚等西亚地区流传开来。该派后来在波斯受到国王宽待和保护,一度壮大。

直到今天,该派在伊朗、伊拉克和印度及中国香港还有少量传承。635年(唐贞观九年),聂斯脱利派传教士,叙利亚人阿罗本等人经波斯到达中国长安,译经传教。

景教、摩尼教在唐宋以后对中国历史及民间宗教均有深刻而隐秘的影响,这种影响可能与诺斯替主义有关。

长期以来,摩尼教在西方以耶稣基督的正统继承者自居,视正统基督教会为受暗魔思想侵染,将暗界宗教引入正教的偏离者。相对地,正统教会也视摩尼教为罪恶化身,假先知,撒旦,倡导人们背弃上帝的罪恶者。洁净派,或者说卡特里派显然受到摩尼教二元论诺斯替主义的影响,在12-14世纪流行于法国。随着1321年卡特里派最后一个神父被正统教会烧死,基督教体系下的诺斯替教派宣告终结。

总而言之,与诺斯替教派的斗争,成为了早期基督教会建立过程中遇到的最大阻碍。诺斯替思想,我以为不能用简单的基督教异端所概括——毕竟,今日的「正统思想」,是由第一次尼西亚会议中一群神职人员开会,强制定下来的。谁是正统,谁是异端,这都不好说。

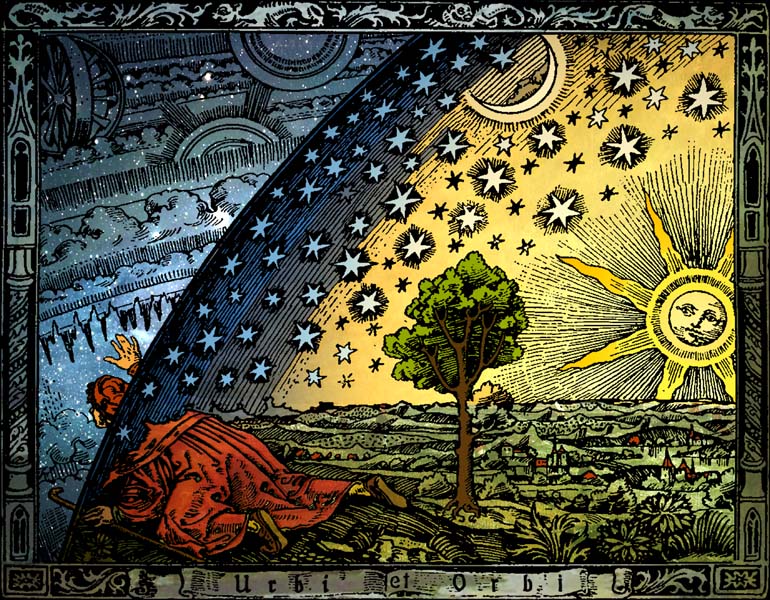

现实中绝大部分的人,都丧失了对于世界真相的认识,终日浑浑噩噩地生活在无知之中,以为低级的创世神就是最高的神,以为接受这个宇宙的律法就可以得到拯救。而诺斯替主义者的使命,就是发现自己内心的“灵”,发现这个被蒙蔽了的宇宙真相,进而认识到真正的神,进入神的世界,乃至与神合一!因为人的“灵”是这个宇宙中唯一有价值的部分,所以人的拯救也就是宇宙的最大拯救,从而使人的使命上升到了超越宇宙的高度。

近两百位当代著名的神学家所共同编写,爱威尔(Walter A. Elwell)主编的《福音神学辞典》(Evangelical Dictionary of Theology),对诺斯底人有如下的说明:

“诺斯底人(Gnostics)是那些被摆在世界里的属灵人(pneumatikoi),带有光的子粒(或奥尔森所用的‘灵性的火花’),需要被唤醒才知道他们的命运。在这世界里,有另一班比较低的属魂人(psychikoi),需要努力行善才能得到救恩。因为诺斯底通常将这一班属魂人认为是基督徒,这就激怒了打击异端的基督徒爱任纽(Irenaeus 130-202年)。关于第三班人,就是那些重物质的人(hylikoiorsarkikoi),他们根本无法承受任何形式的救恩,被命定灭亡。因此,诺斯底的三种人论根本上就是很强烈的宿命论”。

参考:

- 真理指向自由 —— 浅谈摩尼教与诺斯替主义

- 摩尼教与诺斯替主义

- 何新:关于“诺斯替”主义与摩尼教