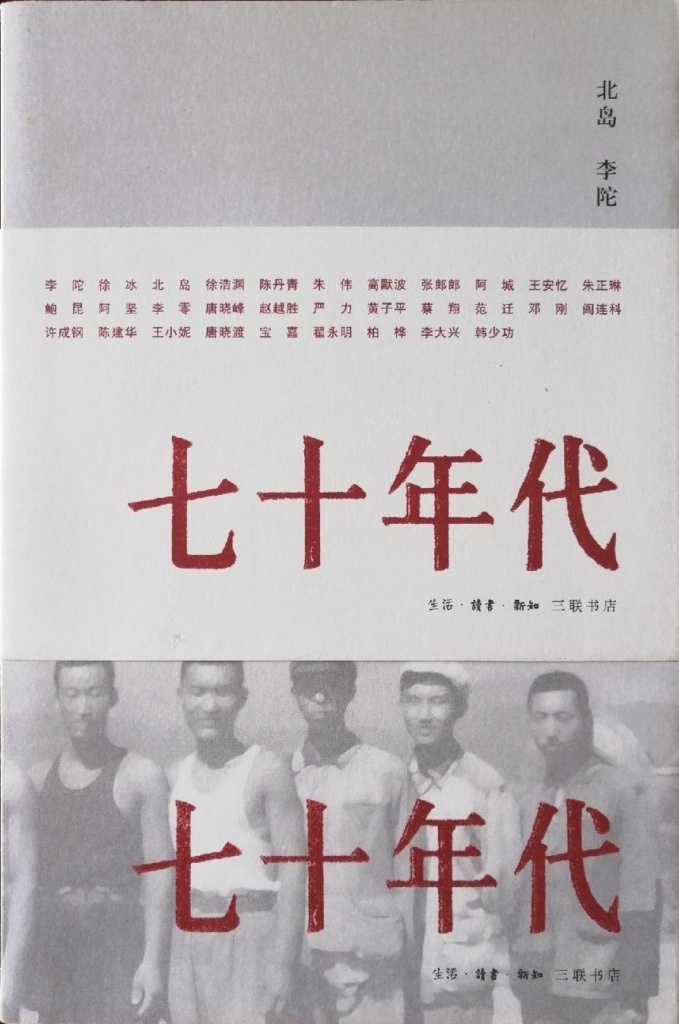

《七十年代》,李陀写序,作者有張朗朗、陈丹青、北岛、阿城、王安忆、李零、阎连科、韩少功、朱伟、徐冰、高默波、许成钢、徐浩渊、朱正琳、鲍昆、阿坚、唐晓峰、严力、赵越胜、范迁、黄子平、邓刚、陈建华、王小妮、唐晓渡、李大兴、翟永明、柏桦、宝嘉、蔡翔。

摆在书架冷落了十几年的好书。

虽然书名是《七十年代》,实际上这些人都是八十年代的中坚。七十年代是他们的蛰伏和孵化期。

这31个名字,每个名字的背后都是一个传奇。

这些传奇人物是八十年代的弄潮儿,也是文革的幸存者,历史的见证人。

理解八十年代及其思潮的延续,这本《七十年代》是一个引子。

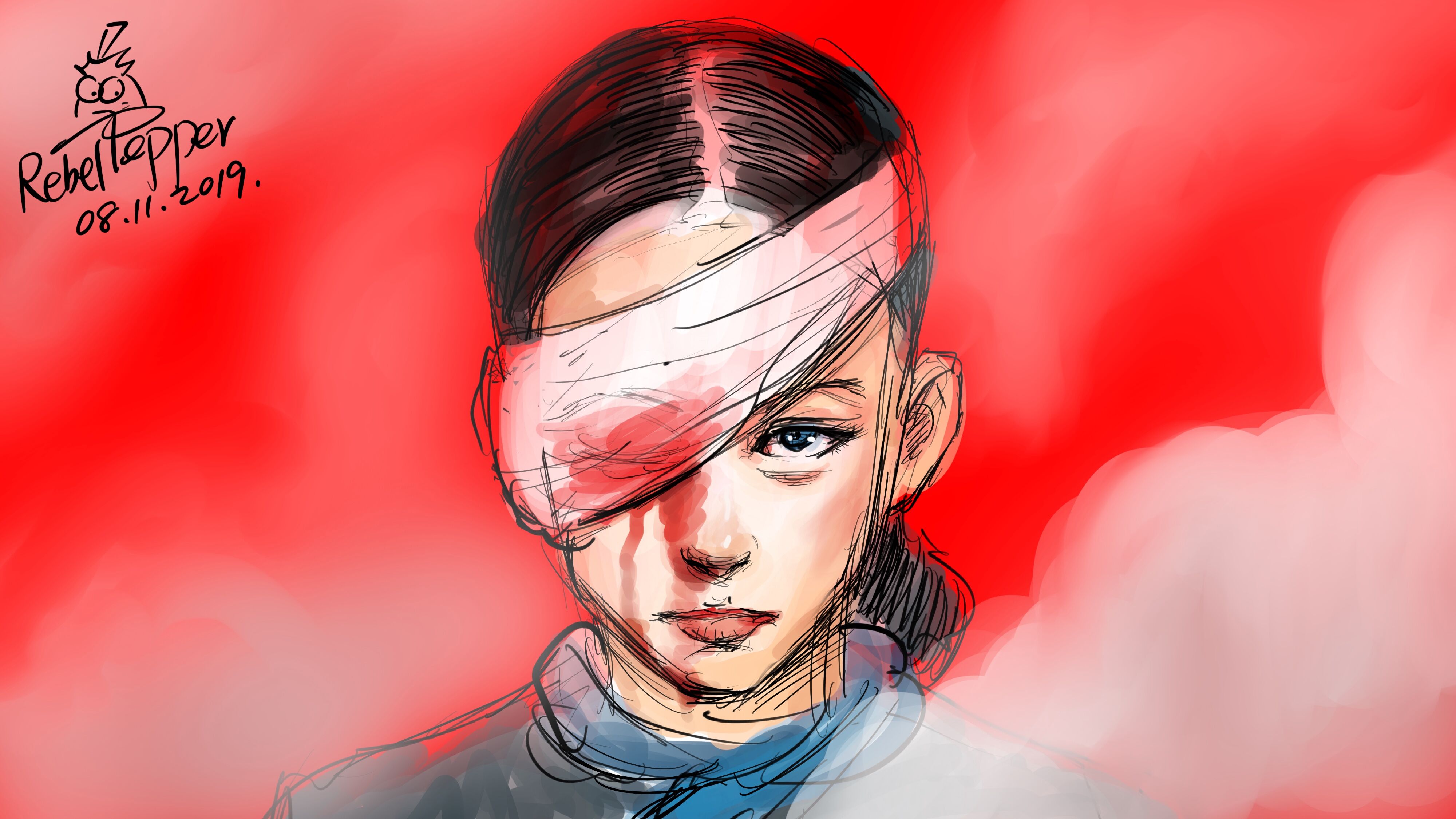

过去常听见 “生不如死” 的说法, 觉得那是矫情。 现在, 我们每天几场示众 , 这些演出远不如阿Q那么幸运 , 压根没我们表现自己内心感受的机会 。连唱一句 “ 二十年后又是一条好汉 ” 的机会都没有, 更没有 “带镣长街行 , 告别众乡亲 ” 的悲壮场面 。

警察为了赶场 , 往往就干脆把我们像生猪一样 , 直接扔到卡车的车厢里。我们的脸就被车厢底的铁皮、雪沫子蹭出血道子。

我的手腕和脚踝都被镣铐磨得鲜血淋漓 , 只得撕开自己的衬衣 , 嘬着牙花子 , 慢慢绑裹自己的伤口。

这哪儿是要处死顶天立地的野狼呢, 就想让你像一条癞皮狗一样被悄悄处死。这时候 , 我才明白了什么是 “ 只求速死” 的心态 。

—张朗朗,宁静的地平线

“文革”初 , 芸芸弄堂一夜间沦为惨剧的舞台: 这里那里的人家, 门窗洞开, 昼夜抄家 , 邻里屏息谛听: 呵斥、咆哮 、 嚎哭、 抗辩, 沉重的家当连续扔出窗外, 怦然碎裂, 殴打的声响惊心动魄。几乎每天听闻谁家有人失踪或自杀: 上吊 、割腕 、开煤气 ……

有位老太太居然攀上屋顶, 爬着, 寻到羞辱她的那一户顶层, 跳下去。活着的罪人低头走过, 身首凝着他人的唾沫。 我眼看对门那位穿旗袍的母亲当众发疯, 声若游丝, 缓缓移步, 缓缓煽动展开的双臂, 一脸令人惊怵的狂喜。

……

记忆是该捣毁, 如今京沪的神奇, 是除了傖俗繁华, 看过去从未发生过任何事情。……阔别神州十一载, 那年回国头一次坐火车, 清晨 6 点我被列车播音吵醒: 杂音喧嚣的起始乐《东方红》, 接着是播音员傲慢的诵詞 “中央人民广播电台” —— 声势虚张, 和过去一样, 但那熟悉的非人腔調给我近乎刺痛的亲切: 不是记忆, 而是感官, 我发现自己仍是七十年代的人质。……

自1976年底到1979年期间, 虽然各省旧案的审断仍将案犯执行枪决, 其中许多冤鬼稍后便属革命英雄。

然而那时国家陶醉其间的总情绪可以概括为获颁大赦令, 而党的语言甚至将1976年喻为1949年以来的“第二次解放”——若非严厉的讽刺, 显然这是全党共识: 当年拯救人民的大救星必须陨灭、身死, 这才换来二次大解放……

中央美院教授侯一民先生, 仪表非凡, 学生时期地下党员, “文革” 初被侮辱痛殴时年仅三十多岁, 几乎死, 而父兄俱死。

……

不追究前因的前因后果的后果 , 我们活该世代幼稚—— 实在说, 七十年代的人质无分年龄, 那十年的癌细胞早经内化为众人的心理与生理结构, 深藏而细腻……

——陳丹青,幸虧年輕

我最初写诗为了悼念爷爷,他是自杀的。现在想起来,自杀成了我写诗的主要诱因之一。

那时候自杀的人很多,身边朋友的父母有投井的、割腕的、上吊的、跳楼的。

自杀使我产生很多想象,有一阵满脑子是各种各样的自杀方法,包括我“创造”的一种:把台灯的电线紧紧缠在身上,然后用脚踩一下开关。

—严力,阳光与暴风雨的回忆

自1949年以來,能看透中共和中共的中國——「祖國」的都是極少數。

這些人要麽被殺了,要麽自殺了,要麽潤了。

看透的,不會對中共和「祖國」抱任何希望。義無反顧的徹底決裂才是唯一正確的選擇。

看不透的,或本身就沾滿了中共的惡習,和「祖國」不能分割。這些人,或是施害者,或是受害者。輪迴而已。

73年來,中共沒變,「祖國」還是那個「祖國」。沒有反省,更談不上懺悔,正如陳丹青所說:“七十年代的人质无分年龄, 那十年的癌细胞早经内化为众人的心理与生理结构, 深藏而细腻……”

毛病未改,惡習難除。做過的事難道不會有報應嗎?惡魔還在,憑什麼就認為中國會走上一條光明正大的人間正道?

“善惡終有報,天道好輪迴。不信抬頭看,蒼天饒過誰。”