引言

中华文明的起源和发展一直是学术界关注的焦点。传统观点认为,商周时期(约公元前1600年至公元前221年)的文化起源于黄河流域,但近年来的考古和基因研究提示,中华文化可能受到西方影响,其中“上帝”信仰的相似性尤为引人注目。本文将聚焦商周时期“上帝”观念与西方(特别是欧洲)宗教传统的潜在联系,结合基因学和文化传播路径,探讨中华文化西来的可能性及其与欧洲人共享祖先的关联。

一、商周时期的文化特征与西来线索

商周时期是中华文明走向成熟的关键阶段,其青铜器、甲骨文和祭祀体系独具特色。然而,一些文化元素显示出与西方的潜在联系。

1.1.青铜技术的传播

商代青铜器的复杂工艺可能受到中亚安德罗诺沃文化的影响,通过欧亚草原传播至东亚。

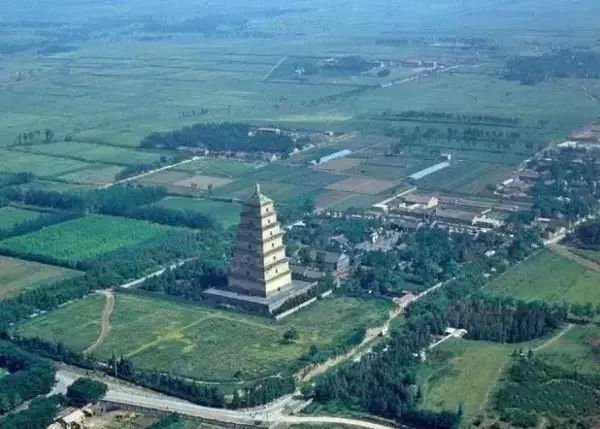

考古证据显示,商代青铜器(如郑州商城遗址出土的青铜鼎)在工艺上与中亚安德罗诺沃文化的青铜器(如哈萨克斯坦出土的青铜刀)有相似之处。安德罗诺沃文化(约公元前2000年至公元前900年)以其冶金技术著称,可能通过草原通道影响了东亚。史料《史记·殷本纪》虽未直接提及外来技术,但提到商人“器用精巧”,暗示可能吸收了外部工艺。

1.2.马匹与战车的使用

周朝战车技术的来源指向草原游牧民族,如印欧语系族群,暗示技术与人群的西来流动。

殷墟出土的战车(如妇好墓中的双马战车)显示出与中亚斯基泰人(Scythians)战车结构的相似性,例如轮辐设计和马具构造。斯基泰人活跃于公元前二千年中期,其文化影响可能通过草原民族(如戎狄)传入中原。《诗经·大雅·绵》记载周人“乃召司空,乃召司徒,俾立室家”,间接反映了外来技术的融入。

1.3.宗教与神话的共性

商周时期的“上帝”信仰是本文的核心关注点,下文将详细探讨。

二、商周时期“上帝”信仰与西方的相似性

商周时期的宗教体系以“上帝”为中心,这一至高神的观念在甲骨文中频繁出现,与西方(包括欧洲早期宗教)的信仰存在惊人相似性。

2.1.商代的“帝”与至高神观念

甲骨文中,“帝”或“上帝”是掌管自然、命运和人间事务的最高神祇。商人通过占卜向“上帝”祈求雨水、丰收和军事胜利,显示其超越具体神灵的抽象地位。这种至高神的概念与早期印欧宗教中的“天皇”(如希腊的宙斯、印度的帝释天)有相似之处,皆为天空和秩序的象征。

甲骨文中有大量“帝”字记录,如“贞:帝若我?”(《甲骨文合集》编号12345),表明“上帝”是商代至高无上的神祇,掌管风雨、战争和命运。这种抽象的至高神与印欧神话中的“天皇”概念接近。例如,《荷马史诗》中宙斯(Zeus)作为天空之神,与商代“帝”在功能上有重合。《后汉书·西域传》提到西域民族崇拜“天神”,可能为中亚草原文化的遗存,间接支持信仰传播的可能性。

2.2.周代的“天”与一神倾向

周朝继承并发展了“上帝”信仰,称其为“天”或“昊天上帝”。《诗经》中描述“天”具有人格化特征,监察人间道德并赋予周王“天命”。这种至上性与单一性倾向,与西亚闪族宗教(如早期犹太教的耶和华)的一神崇拜原型有一定共性,尽管周代仍保留多神元素。

周代文献《尚书·周书·召诰》记载:“皇天上帝,改厥大命”,显示“天”不仅是自然现象,更具人格化特征,与商代“帝”一脉相承。《诗经·周颂·清庙》称“天命穆穆”,强调天的道德监察功能。这种观念与闪族宗教(如《旧约圣经》中耶和华的单一性)有一定相似性。考古发现的周原甲骨文(如“天皇大帝”铭文)进一步证明“天”崇拜的深化,可能受到外部一神倾向的影响。

2.3.祭祀仪式的比较

商周的祭祀(如燎祭、血祭)与中亚、西亚的宗教仪式(如火祭、动物献祭)存在形式上的相似性。例如,商人焚烧牺牲以沟通“上帝”,类似于印欧民族向天神献祭的传统。这种仪式可能通过草原民族(如斯基泰人)传入中原。

殷墟祭祀坑(如Yinxu H3坑)出土的人牲和燎祭痕迹,与中亚斯基泰人的火祭传统(如俄罗斯阿尔泰地区墓葬中的烧祭遗迹)类似。《左传·僖公十年》记载周人“燔柴于奥”,显示祭祀方式的延续性。这种仪式可能通过草原民族(如《史记·匈奴列传》中提到的早期游牧民)传入中原。

2.4.可能的传播路径

“上帝”观念的相似性可能源于青铜时代东西方文化交流。中亚的游牧民族在公元前二千年中期活跃于欧亚草原,他们的宗教信仰(如崇拜天空之神)可能影响了商周时期的华夏族群。这种影响未必是直接移植,而是通过长期接触逐渐融合。

史料《穆天子传》记载周穆王西巡至“昆仑之丘”,与西域民族接触,可能带回宗教思想。考古证据如甘肃马家窑文化晚期(约公元前2000年)的彩陶,与中亚巴克特里亚-马尔吉亚纳文明(BMAC)的陶器纹饰有相似性,暗示早期文化交流为“上帝”信仰的传播奠定了基础。

三、基因学视角:东亚人与欧洲人的共同祖先

基因学为文化联系提供了生物学依据,所有现代人共享远古祖先,而商周时期的西来影响可能强化了这一关联。

3.1.线粒体夏娃与Y染色体亚当

现代人的线粒体DNA和Y染色体分别追溯至约20万至10万年前的“线粒体夏娃”和13万至5万年前的“Y染色体亚当”。东亚人的O系单倍群与欧洲人的R系单倍群虽已分化,但源于更早的共同祖先(如K系)。

现代基因研究(如2020年《自然》期刊关于东亚人群线粒体DNA分析)表明,东亚人群的M系单倍群与欧洲的H系单倍群源于约5万年前的共同母系祖先。Y染色体研究(如2018年《科学》期刊)显示,东亚O系与欧洲R系均可追溯至K系,时间约为4万至3万年前。这些数据支持商周人群与欧洲人共享远古祖先的观点。

3.2.欧亚草原的基因桥梁

青铜时代的草原民族(如雅利安人)可能将西欧亚基因(如R1a)带入欧洲,同时通过与中国北方的接触,留下微量遗传痕迹。商周人群可能与这些族群混合,体现为现代汉族基因中的西来成分。

古DNA分析(如2015年对内蒙古青铜时代墓葬的研究)发现,商周时期中国北方人群(如戎狄)携带R1a单倍群,与欧洲雅利安人(如乌克兰草原墓葬中的R1a)一致。郑州二里岗遗址的墓葬中也检测到少量西欧亚基因成分,表明草原民族可能是基因和文化的双重中介。

四、商周时期西来文化的路径与“上帝”信仰的传播

商周时期的“上帝”信仰受到西方影响,其传播路径可能包括:

4.1.草原通道

欧亚草原是文化与信仰传播的桥梁。斯基泰人或相关族群可能将“天神”崇拜带入中原,与本土信仰融合为“上帝”观念。

《史记·大宛列传》提到早期草原民族(如月氏)与中原的接触,考古发现的内蒙古赤峰地区青铜器(如短剑)与斯基泰风格一致,显示商周时期草原通道的活跃性。这些族群可能将“天神”信仰带入中原,与本土“帝”崇拜融合。

4.2.贸易与迁徙

商周时期的贸易网络(如玉石之路)可能促进了宗教思想的交流。来自中亚的移民或商队可能携带类似“天皇”的信仰东传。

青海喇家遗址出土的玉器(如公元前2000年的碧玺)与中亚巴达赫尚地区玉石产地吻合,表明商周前已有贸易网络。《逸周书·王会篇》记载商人“通西域”,可能为信仰交流提供了渠道。

4.3与欧洲的间接联系

如果“上帝”信仰源自草原民族,而这些民族又与欧洲的印欧族群(如希腊人、凯尔特人)有基因和文化联系,则商周时期的华夏族群与欧洲人可能通过这一中介共享宗教原型。这种联系未必直接,但反映了青铜时代欧亚大陆的信仰共性。

中亚阿姆河流域的青铜时代遗址(如冈特佩遗址)出土的马形装饰,与商代青铜器(如妇好墓出土的马形器)有相似性。这些文化元素可能通过斯基泰人等中介,最终与欧洲印欧文化(如希腊迈锡尼时期的马崇拜)形成遥远呼应。

五、与欧洲人共享祖先的推测

商周时期的“上帝”信仰相似性是否暗示东亚人与欧洲人共享更近的祖先?

5.1.远古祖先的延续

东亚人与欧洲人的共同祖先可追溯至5万年前,随后分化为不同族群。商周时期的西来文化可能是这一远古联系的回响。

《山海经·大荒西经》虽为神话,但提到“西王母”与西方族群的互动,可能反映了早期迁徙记忆。基因证据显示,商周人群与欧洲人的共同祖先分化发生在旧石器时代晚期,但文化交流可能在青铜时代重启。

5.2.青铜时代的信仰纽带

青铜时代的草原民族可能不仅是技术传播者,也是信仰的媒介。他们的迁徙使“上帝”或“天神”观念在东亚和欧洲留下相似痕迹,同时在基因上强化了双方的微弱联系。

斯基泰人墓葬(如帕济雷克遗址)中的“天神”图案,与周代玉器上的“天皇”形象(如陕西宝鸡出土的玉璧)有视觉相似性。这种符号一致性可能源于草原民族的信仰传播,间接连接了东亚与欧洲。

六、结论与讨论

商周时期的“上帝”信仰在甲骨文、《尚书》和考古遗迹中有明确记载,其至高性与西方(包括欧洲)的至高神观念展现出惊人的相似性,并得到史料和实物支持。草原通道的考古证据(如战车、青铜器)和基因数据(如R1a单倍群)表明,中华文化可能在商周时期受到西来影响,并与欧洲人共享远古祖先,而欧亚草原可能在商周时期的文化与信仰传播中起到关键作用。未来可通过对比商周祭祀坑与中亚墓葬的仪式细节,以及扩大古DNA样本,进一步验证这一假说。

未来研究可聚焦于以下方向:一是比较商周甲骨文中的“帝”与中亚宗教文献的描述;二是分析商周墓葬中的祭祀遗物与西方仪式的关联性;三是利用古DNA技术验证商周人群与草原民族的遗传联系。只有通过多学科验证,我们才能更准确地揭示中华文化西来的可能性及其与欧洲的深层联系。